金属エッチング加工とは?各方式の違いと発生しやすい不具合、その対策を解説

目次

JIS規格では「ステンレス鋼」を「クロム(Cr)含有率を10.5%以上、炭素(C)含有率を1.2%以下とし、耐食性を向上させた合金鋼」と定義しており、鋼種記号の頭にはSUSという記号が付いています。

SUSは、Steel Use Stainlessの頭文字を取ったもので、通称「サス」と呼ばれ、SUSの後ろには、304や430といった鋼種を特定する番号を付けて使用されます。

上述のようにCrとC値が範囲を満たしていればステンレス鋼ということにはなりますが、この基本のステンレスから成分を調整することで特性を向上させた鋼種が多数出ているため、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼鈑及び鋼帯)に規定される鋼種だけでも60種類を超えています。

更に他の規格や各社オリジナル鋼種まで含めると鋼種数は増え、「何が違うの?どれを選べばいいの?」となるわけです。

とはいえ、成分系でおおよその特徴が決まってくるので、成分系による分類さえ理解すれば絞り込みが可能になります。

まずは、成分系から大きくFe-Cr系(クロム系)またはFe-Cr-Ni系(ニッケル系)の2つに分類されます。

更に他元素の添加によって常温における金属組織が変わり、その組織の違いでマルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系(二相系)及び析出硬化系の5種類に分類されます。

右図に成分系の位置関係を示します。

常温での金属組織で分類される5種類のステンレスは、JISでは「 」内のように定義されています。

「クロム(Cr)を10.5%以上含有し、常温でフェライト組織を示すステンレス鋼」

代表鋼種はSUS430。

ステンレスの基本形です。

「フェライト系ステンレス鋼の炭素(C)含有量を高め、熱処理によってマルテンサイト組織とすることによって硬化させることのできるステンレス鋼」

代表鋼種はSUS420J2。焼入れ可能です。

「主にニッケル(Ni)の含有量を高め、常温においてもオーステナイト組織を示すステンレス鋼」

代表鋼種はSUS304。

耐食性、加工性が高く、非磁性(状態による)です。

二相系ステンレス鋼(Duplex stainless steels)ともいう。

「常温でオーステナイト組織とフェライト組織とが混在するステンレス鋼」

代表鋼種はSUS329J1。

耐食性、強度が高い。

「アルミニウム(Al)、銅(Cu)などの元素を少量添加し、熱処理によってこれらの元素の化合物などを析出させて硬化する性質を持たせたステンレス鋼」

代表鋼種はSUS631。

オーステナイト系ステンレスのいいところを持ちながら、熱処理で強度を高めらる。

※代表鋼種については、当社で取り扱いのある鋼種を主に記載しています。

※更に基本鋼種にC、Mo、Cu、Si、Mn、Nなどの元素を添加・低減させることで、各種特性を向上させた鋼種が多数出ています。

下表に系統ごとの用途例や代表的な特性をまとめました。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 系統 | 金属組織分類 | 概略成分 | 当社取り扱い鋼種 | 用途例 | 強度 | 耐食性 | 磁性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fe-Cr系 | フェライト系ステンレス | Fe-Cr | SUS430 FS-1 TDS-1 |

家電、建築内装、厨房、自動車排気系など | 〇 | 〇 | あり |

| マルテンサイト系ステンレス | Fe-Cr-C | SUS420J2 | 刃物、機械部品、各種ブレードなど | 〇(焼入後:◎) | △ | あり | |

| Fe-Cr-Ni系 | オーステナイト系ステンレス | Fe-Cr-Ni | SUS304・301 TOKKIN 305M SUS316L・316 |

バネ、絞りなど、用途範囲が広い(一般消費材) | 〇~◎ | 〇~◎ | なし(但し状態による) |

| オーステナイト・フェライト系ステンレス(二相系) | Fe-Cr-Ni-Mo | 取り扱いなし | 貯水槽、プラントなど | 〇~◎ | ◎ | あり | |

| 析出硬化系ステンレス | Fe-Cr-Ni-(Al,Cu,・・) | SUS631・632J1・TOKKIN 350 | バネ、スチールベルト、シャフトなど | 〇~◎(析出硬化可能) | 〇 | あり |

※鋼種名のリンクをクリックいただくと、鋼種の詳細ページに遷移いたします。

ちょこっとメモ

Fe-Cr-Ni系のステンレスとFe-Cr系のステンレスは金属表面の色が異なります。

Fe-Cr系は灰色っぽい冷たいイメージ、Fe-Cr-Ni系はNiが入っているため少し黄色っぽい柔らかいイメージの色です。

Fe-Cr-Ni系の中でもNiの含有量が高いSUS316Lなどは、より高級感を感じる色のためカトラリーなどで人気があります。

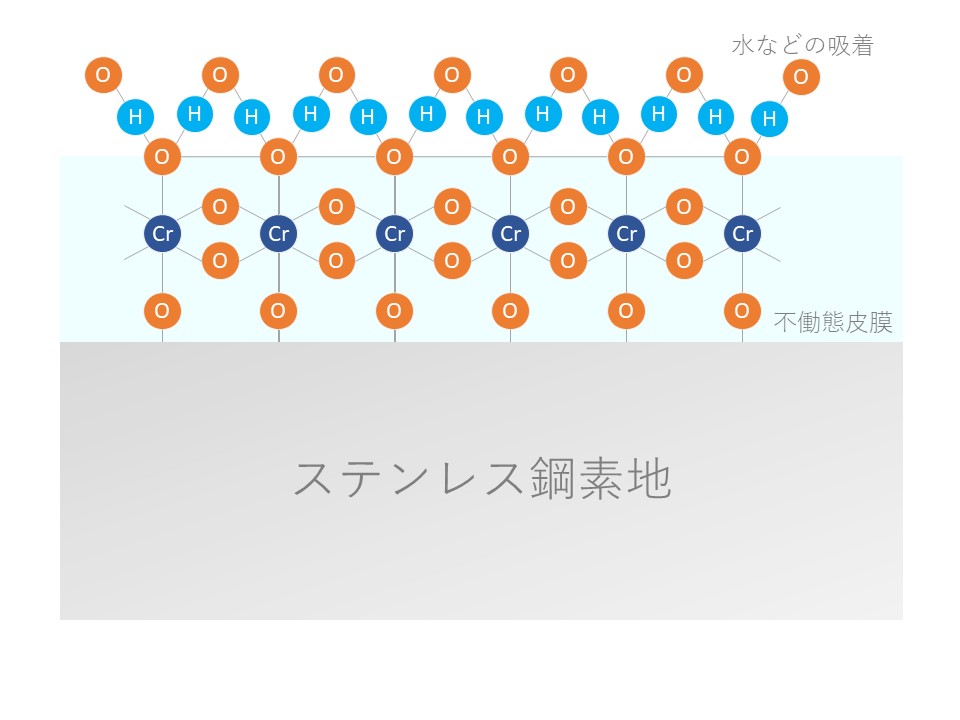

厳密にいうと、ステンレスは「錆びない」ではなく「錆びにくい」となります。

右図のように、鋼中のCrが表層に1~3nm(ナノメートル)の極薄い「不働態皮膜」と呼ばれる膜を自己生成し、その膜が素地への外的腐食要因の侵攻を防ぐため耐食性が上がります。

しかしながら、この不働態皮膜も鋼種や環境によっては破壊されてしまうため、ステンレスでも錆に進展いたします。ステンレスの場合、不働態皮膜が全面に破壊される(全面腐食)ことはなく、「孔食(こうしょく)」と呼ばれる孔状に腐食が始まることが殆どです。

この孔食に対する腐食の強さは、「耐孔食指数(PRE値)」で表すことができ、以下の計算式で求められます。この式からもわかるように、孔食に対してはCr、Mo、Nの添加量が大きく影響します。

耐孔食指数(PRE値)の計算式

耐孔食指数(PRE値)=

[Cr(%)]+[3.3 × Mo(%)]+[16 × N(%)]

ではたくさんある鋼種の中から何をポイントに鋼種を選定すればいいのでしょうか?

当社へのお問い合わせの中で、材料を選定する際にご要望の多い特性を下表にまとめてみました。

各特性の意味を簡単に説明いたしますが、どの特性を優先するかで選定する鋼種は変わってきます。

また、鋼種(成分)で決まってしまう特性から、当社のような二次加工で調整が可能な特性(主に機械的特性)があります。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 分類 | 特性 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 物理的性質 |

密度 (比重) |

1cm3当りの質量[g] | 含有成分によって多少変動しますが、ステンレスであればおおよそ7.7~8.0位となります。 |

| 融点 | 固体が液体になり始める温度 | ステンレスであればおおよそ1400℃近辺となります。 | |

|

縦弾性係数 (ヤング率) |

弾性範囲(荷重を取り除けば元の長さに戻る範囲)における応力とひずみ比例定数 | 硬く変形しにくい材料はこの数字が高く、変形しやすい材料(ゴムなど)はこの数字が低くなります。 | |

|

電気伝導率 (導電率) |

電気の伝わり易さを表す定数 | IACS%(International Annealed Copper Standard)では軟銅の導電率を100として比率で表しますが、ステンレスは60~80IACS%程度になります。 | |

| 熱伝導率 | 熱の伝わり易さを表す定数 | 数字が大きいほど熱が伝わりやすくなります。金属においては電気伝導とも相関がある。(電気が伝わりやすい=熱も伝わりやすい) | |

|

(線膨張係数) |

温度上昇1K(℃)当りの寸法変化の割合 | 例えば、SUS304[熱膨張係数17.3×10-6/K(0~100℃)、材料長さ1,000mm]の場合、材料が0℃→100℃に上昇した場合1.73mm長くなる計算になります。 ※17.3×10-6×100℃×1,000mm=1.73mm | |

|

(磁性) |

磁界の強さに対する誘導磁力(磁束密度B)の比で磁化し易さの指標 | 一般的に初透磁率(μ)が1.01以下の材料を非磁性材と呼びます。軟磁性材料の場合、最大透磁率(μm)や磁束密度(B)、保磁力(Hc)などの指標が使われます。 | |

| 機械的性質 | 硬さ | 材料表面に一定の荷重で硬質の圧子を押し込み、その変形量を数値化したもの | 測定方法の違いによって、ビッカース硬さ(HV)、ブリネル硬さ(HB)ロックウェルB硬さ(HRB)、ロックウェルC硬さ(HRC)、ショア硬さ(HS)などがあり、測定物によって使い分けられます。 |

| 引張強さ | 引張試験で得られる数値で、材料が破断する強さ[N/mm2, MPa] | 数字が大きいほど強度が高く破断しにくいと言えますが、逆に加工しにくくなりますので、用途によって最適な値を選定する必要があります。 | |

| 耐力 | 引張試験で得られる数値で、材料の塑性変形が始まる強さ[N/mm2, MPa] | 明確な降伏点の現れない材料は、0.2%の永久伸びを生じる点をもって耐力とする0.2%耐力を用います。 | |

| 伸び | 引張試験で得られる数値で、材料が破断した時の伸び[%] | 粘さや加工性の指標として用いられます。 | |

| バネ限界値 | 繰り返し曲げ応力による永久変形(へたり)が生じた時点の最大応力[N/mm2, MPa] | JIS規格から削除されつつある特性値のため、2023年3月現在、新たに規格値としてお受けしておりません。測定方法は、"繰返したわみ式試験やモーメント負荷式試験があり、当社はどちらの測定も可能です。 | |

| 表面粗さ | 表面の微小な凹凸を数値化したもの算術平均粗さ(Ra)、最大高さ粗さ(Rz)、最大断面高さ(Rt) | 表面粗さの調整は、研削・研磨、転写、ショットピーニングなどの物理的な方法から酸洗などの化学的な方法、その他電解研磨などもあります。 | |

| 結晶粒度 | 金属結晶粒の大きさの指標 JISの粒度番号は、一定視野内に含まれる結晶粒の数を基準としている |

JISで規定される粒度番号の他に、結晶粒の直径で規定する場合もあります。いずれにしても結晶粒は大きさにばらつきがあるため、平均を取るのが一般的です。 | |

| 化学的性質 | 耐食性 | ある環境における腐食作用に耐える性質 | 上述の耐孔食指数(PRE値)を基準にできますが、雰囲気(大気、塩水、酸、アルカリなど)や温度などに大きく影響されるため、総合的な判断が必要です。 |

| 流通性 入手性 |

形状 | コイル、厚板、棒、線など、形状によって流通している鋼種が異なる場合があります。 | 例えば、析出硬化系ステンレス鋼では、SUS631は薄板の鋼種、SUS631J1はワイヤーの鋼種、などの棲み分けがあります。 |

| サイズ | 形状と同様、板厚、直径、幅、長さなどの寸法によって、流通性は変わります。 | 当社は基本的には受注生産ですので、帯材についてはご希望の寸法で対応可能です。 | |

| ロット | 在庫品対応か受注生産かの判断基準となります。 | 当社で受注生産する場合、標準最小ロットは300kgですが、試作やサイズなどによっては、更に小ロットにも柔軟に対応していますのでまずはご相談ください。 | |

| 価格 | 鉄鋼新聞などに標準鋼種の市場価格は掲載されていますが、要求仕様やロットによって大きく変動いたします。 | 正式なお見積りはお問い合わせよりご依頼ください。 |

とはいえ、上記の数値だけでは判断できない場合も多いため、鋼種選びで困ったら、まずは当社までお気軽にお問い合わせください。

ヒアリングしながら、ご要望にマッチする鋼種をご提案させていただきます。

(ご希望よってはステンレス鋼以外からご提案する場合もございます)

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ