金属エッチング加工とは?|各方式の違いと発生しやすい不具合、その対策を解説

材料の硬い、軟らかいという性質を数値化したもの。

硬さは、引張強さや耐摩耗性など その他の性質を推定することができる上に、測定が手軽であることから、最も一般的に使われる材料試験です。

金属材料においても材料強度を判断する指標としてとてもよく使われます。

「硬度(こうど)」と呼ぶこともあります。

硬さ値には単位は付きませんが、HVやHRCなどといった、硬さ試験の方法を表す記号が付きます。

例えば、ビッカース硬さの場合、Hardness Vickersの頭文字を取った”HV”が硬さ値の後ろに付きます。

同様に、ロックウェルのスケールCの場合、Hardness Rockwell Cで”HRC”が付きます。

※HVを前に付ける場合もあります。

※更に試験力(kgf)や試験時間(秒)も記載することがあります。

<表示例>

500 HV 0.5/20

500:硬さ値

HV:ビッカース硬さ試験

0.5:0.5kgfの試験力で測定

20:20秒(規定の10~15秒以外の場合のみ表示する)

※試験力など、特別な指定がない場合は「500HV」や「HV500」だけで表示されることが多いです。

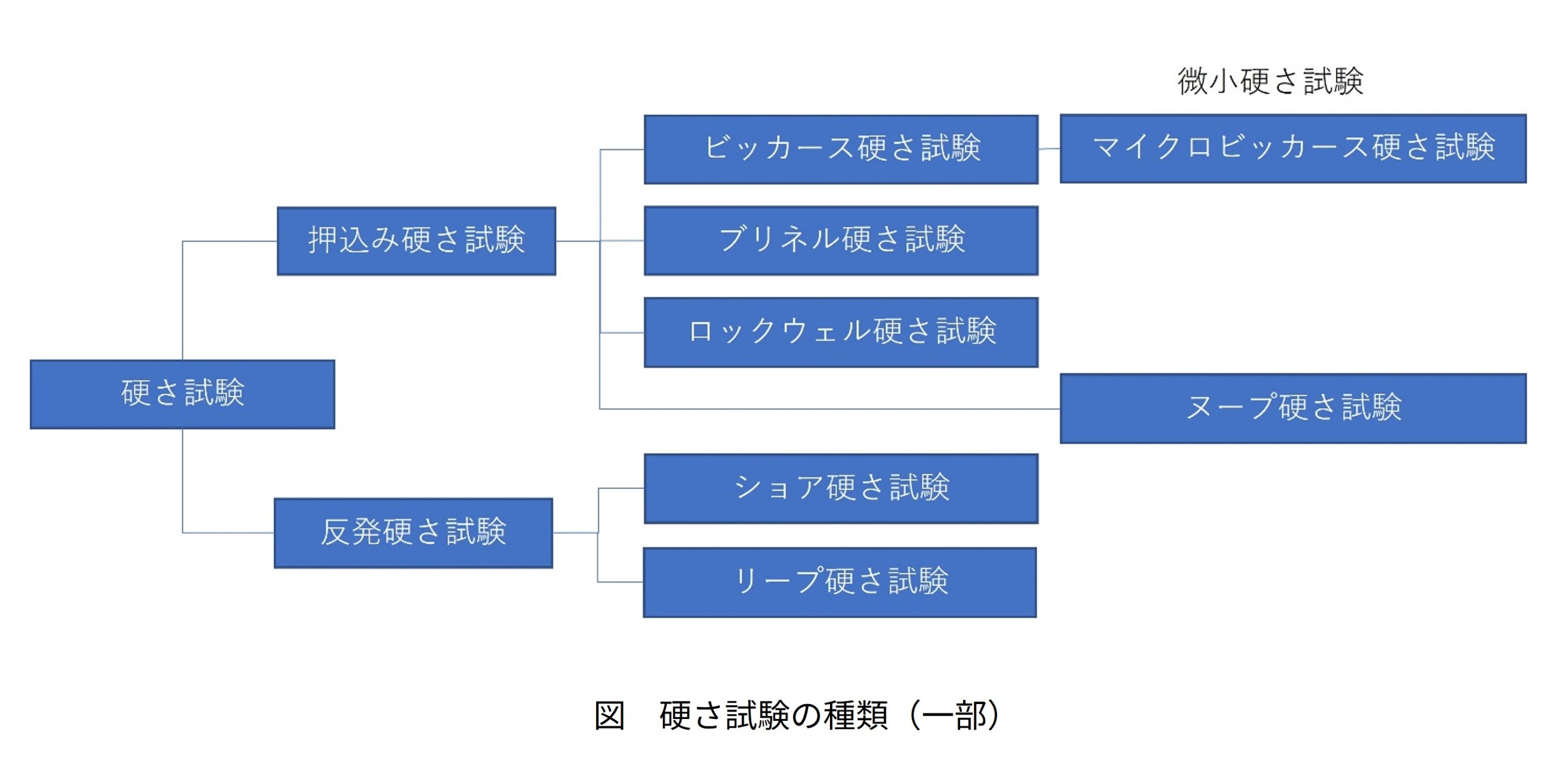

硬さ試験は、大きく分けて以下の2つの測定方法があり、それぞれに圧子や測定荷重などが異なる、複数の試験方法があります。

それぞれの試験方法の概要は下表の通りで、測定する対象物毎によく使用される試験方法があります。 金属材料の場合、ビッカース硬さ(HV)、ロックウェル硬さ スケールB,C(HRB, HRC)、ブリネル硬さ(HB)などがよく使われます。当社ではビッカース硬さ(マイクロビッカース硬さ)での測定が可能で、ビッカース硬さを標準として使用しています。

| 試験方法 | 試験名 | 圧子形状 | 圧子材質 | 硬さ記号 | 試験方法 JIS規格番号 |

|---|---|---|---|---|---|

| 押込み硬さ試験 (静的) |

ビッカース硬さ Vickers Hardness マイクロビッカース硬さ Micro Vickers Hardness |

対面角136°の正四角すい | ダイヤモンド | HV | JIS Z 2244 |

| ブリネル硬さ Brinell Hardness |

球(JISでは直径1mm/2.5mm/5mm/10mm) | 超硬合金 | HBW | JIS Z 2243 | |

| ロックウェル硬さ Rockwell Hardness |

スケールA,C,D:円すい スケールB,E~K:球 |

円すい:ダイヤモンド 球:超硬合金 |

HRA~HRK | JIS Z 2245 | |

| ロックウェルスーパーフィシャル硬さ Rockwell superficial Hardness |

スケール15N/30N/45N:円すい スケール15T/30T/45T:球 |

円すい:ダイヤモンド 球:超硬合金 |

HR15N~HR45N HR15T~HR45T |

||

| ヌープ硬さ Knoop Hardness |

二つの対りょう角が172.5° 及び130°底面がひし形 |

ダイヤモンド | HK | JIS Z 2251 | |

| 反発硬さ試験 (動的) |

ショア硬さ Shore Hardness |

ハンマ | ダイヤモンド | HS | JIS Z 2246 |

| リープ硬さ Leeb Hardness |

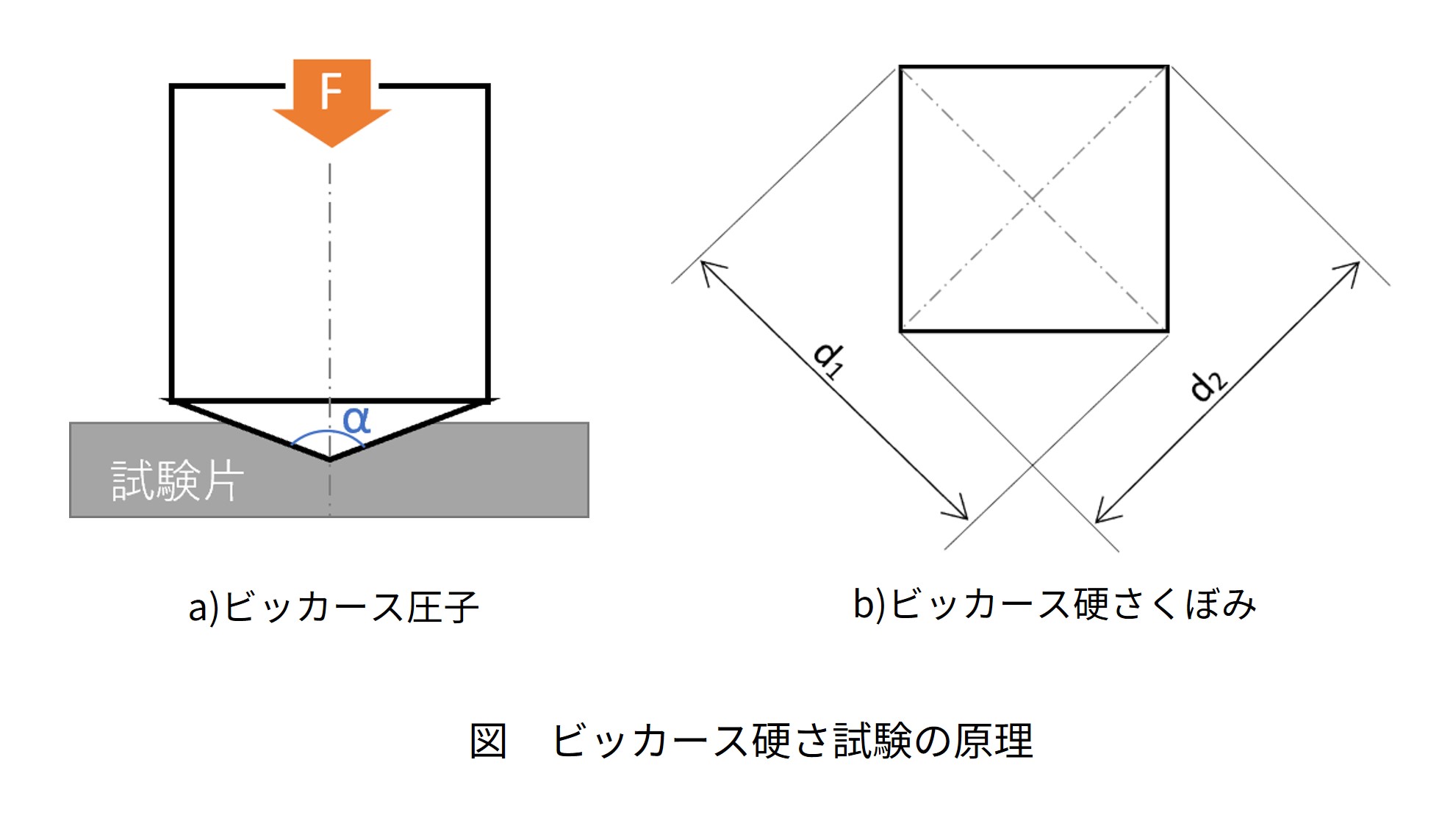

当社で測定可能なビッカース硬さの測定手順と原理についてを以下に示します。

他の押込み硬さ試験も、圧子の形状や計算式などは異なりますが、基本原理は同様で、一定荷重でどのくらいのくぼみが出来るかを基準として算出いたします。

計算式

ビッカース硬さ(HV)

=定数×(試験力/くぼみの表面積)=0.1891×(F÷d2)

F:試験力 d:対角線長さの平均(d1+d2)÷2

外部要因により測定誤差が発生し易いため、測定時は以下の事項に注意が必要です。以下の点に注意しても双方の測定値(ミルシート値とお客様での実測値など)に大きな差がある場合は、同サンプル、同条件で双方再測定を行い、目合わせすることをお勧めいたします。

計算例

板厚0.15mm、400HVが予想される材料の場合

(400HV×0.15mm×0.15mm)÷4.1724=2.15 よって、測定荷重2kgf

なお、予想よりも硬さが低かった場合は、再計算の上、測定のやり直しが必要です。

(350HV×0.15mm×0.15mm)÷4.1724=1.88 よって、測定荷重は1kgf

各種硬さ及び引張強さにはある程度の相関関係があります。

こちらのページでは「鋼のビッカース硬さに対する近似的換算値」の表を載せておりますので併せて参考になさってください。

※換算表はあくまで目安です。鋼種や調質によっても差が出ますので、現物の数値は実測にてお求めください。

当社の硬度調整技術や測定力により、曲げ角度が安定した事例は ⇒こちら

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ