【図解で解説】非破壊検査とは?試験の種類・方法とメリット・デメリット

透磁率とは、物質の磁化のしやすさを数値で表わしたものです。

一般的にすべての物質は、外部から磁界を加えると磁化される”磁性体”ですが、その度合いは物質により大きく異なります。

例えば、鉄を磁石に近づけると磁石とくっつきますが、同じ金属である銅やアルミは磁石にくっつきません。これは、アルミや銅が外部からの磁界によって全く磁化しないというわけではなく、外部磁場による磁化の程度が非常に弱いため磁石につくほど磁力を持たないことによります。

このように、物質により磁気の帯びやすさは異なり、それを数値で表したものが“透磁率”です。透磁率μは、磁束密度Bと磁界の強さHを用いて、以下の計算式で求められます。

透磁率μの計算式

μ=B/H

μ:透磁率

B:磁束密度

H:磁界の強さ

磁化のしやすさを表す値として透磁率だけでなく”比透磁率”が用いられることも多くあります。比透磁率とは、真空の透磁率μ0(=4π×10-7[H/m] )を基準として物質の透磁率との比を表したものです。計算式は以下の通りです。比透磁率は1に近いほど磁化されにくいといえ、非磁性ステンレス鋼では1.004~1.01程度となります。

比透磁率の計算式

μr=μ/μ0

(μr:比透磁率 μ:透磁率 μ0:真空の透磁率)

磁性体は一般的に強磁性体、常磁性体、反磁性体にわけることができます。常磁性体や反磁性体は磁性体ではありますが、磁石につくほどの磁力はないため一般的に「非磁性」とも呼ばれます。

外部から磁界を加えたとき強い磁場を帯びる物質であり、外部磁界をゼロにしても強い磁気が残ります。一般的に磁性体というと強磁性体のことを指すことが多いです。

例として、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)などがあります。

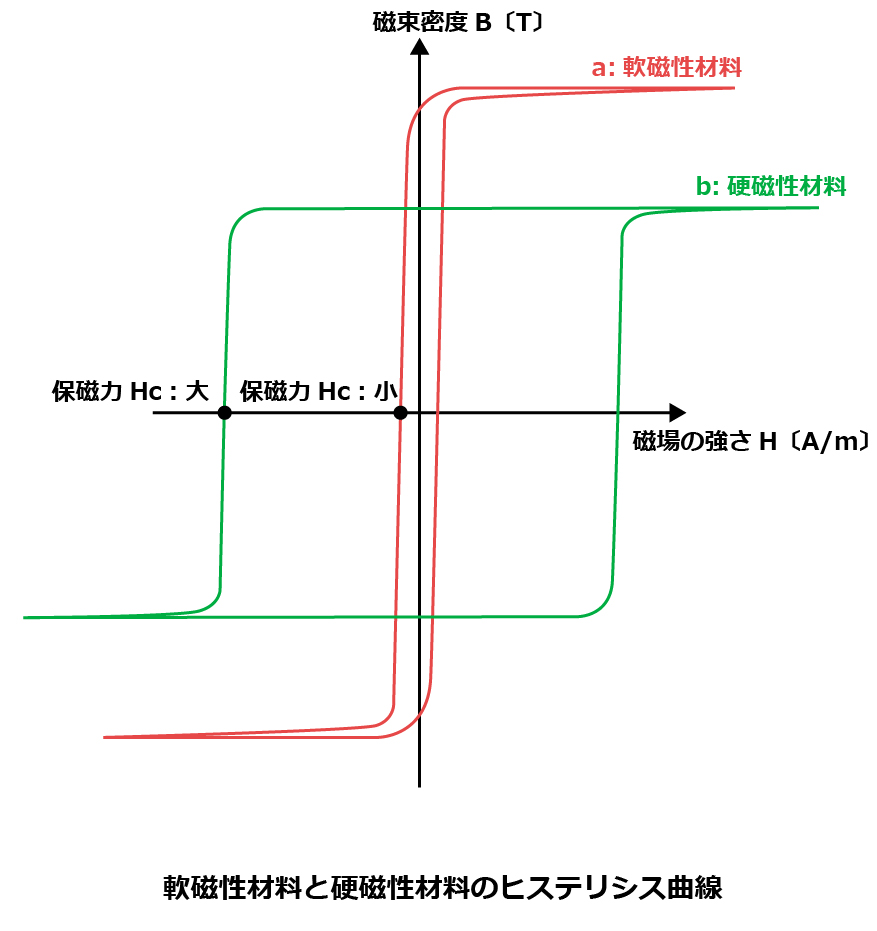

強磁性材料は、さらに硬質磁性材と軟質磁性材に分けられ、それぞれ以下のような特徴があります。

外部磁場を取り除いても磁化が残り、さらに反対の磁場をかけたときの保磁力Hcがとても大きい材料。(右図b=緑参照)

磁石がこれにあたります。

磁場が加わると磁化されやすく、磁場を取り去ると元に戻りやすい材料。透磁率μが大きく、保磁力Hcが小さい。(右図a=赤参照)

例として、鉄、電磁軟鉄、ケイ素鋼、パーマロイ、電磁ステンレス、アモルファスなどがこれに当たります。

外部から強い磁界を加えると、磁気を弱く帯びる物質のことです。磁石につくほどの磁力はなく、外部磁界をゼロにすると磁気はなくなります。

例として、Al(アルミニウム)、Cr(クロム)、Mo(モリブデン)、Ti(チタン)などがあります。

外部から磁界を加えたとき、外部磁界と反対の向きに極めて弱い磁気を帯びる物資のことです。外部磁界をゼロにすると磁気はなくなります。

例として、Cu(銅)、Ag(銀)、Au(金)などがあります。

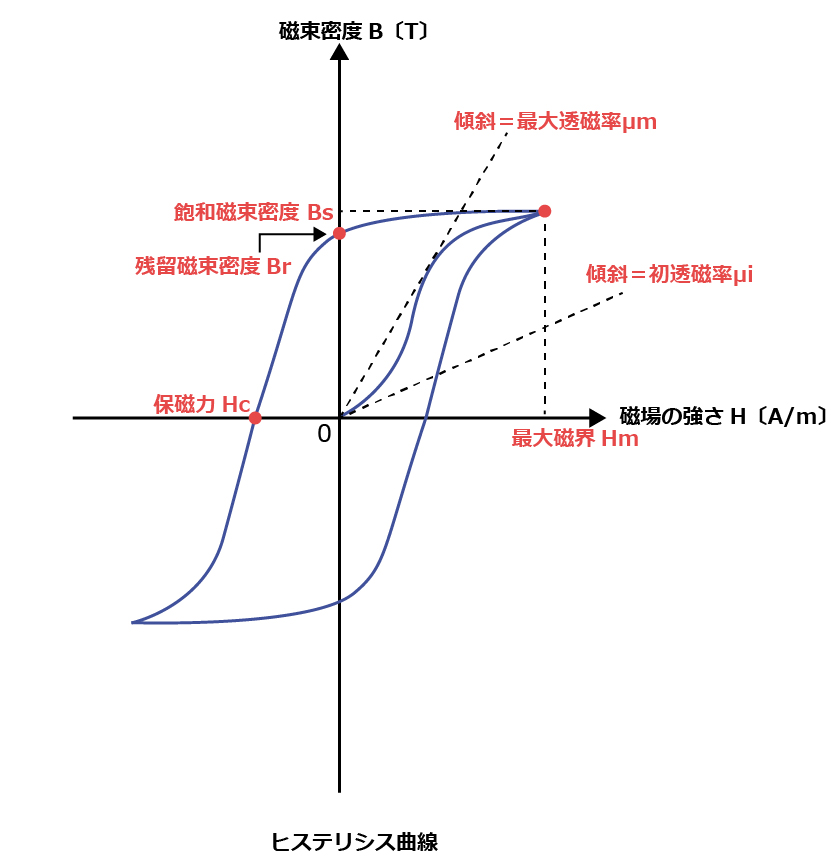

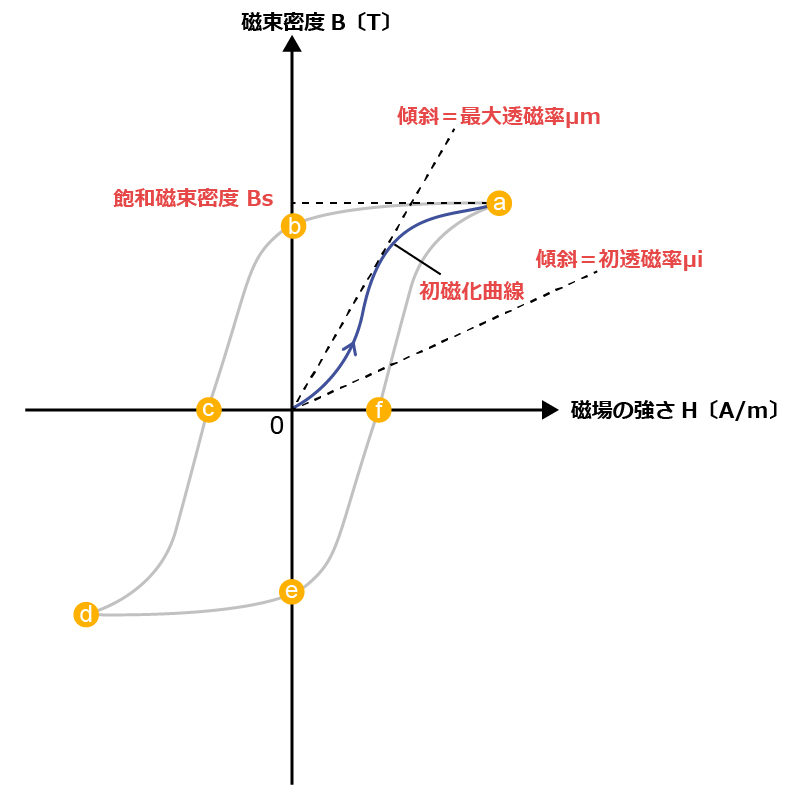

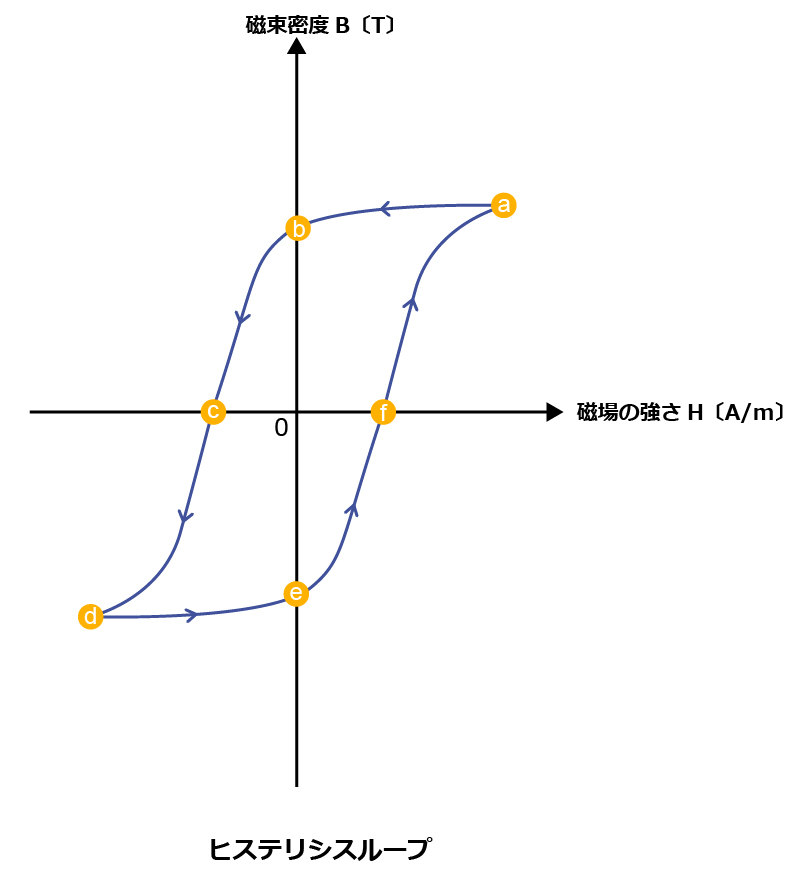

ヒステリシス曲線とは、磁性材料に外部磁界を与えた際の材料の磁化状態、磁界の強さ(H)によって生じる磁束密度(B)の変化を表す曲線のことです。

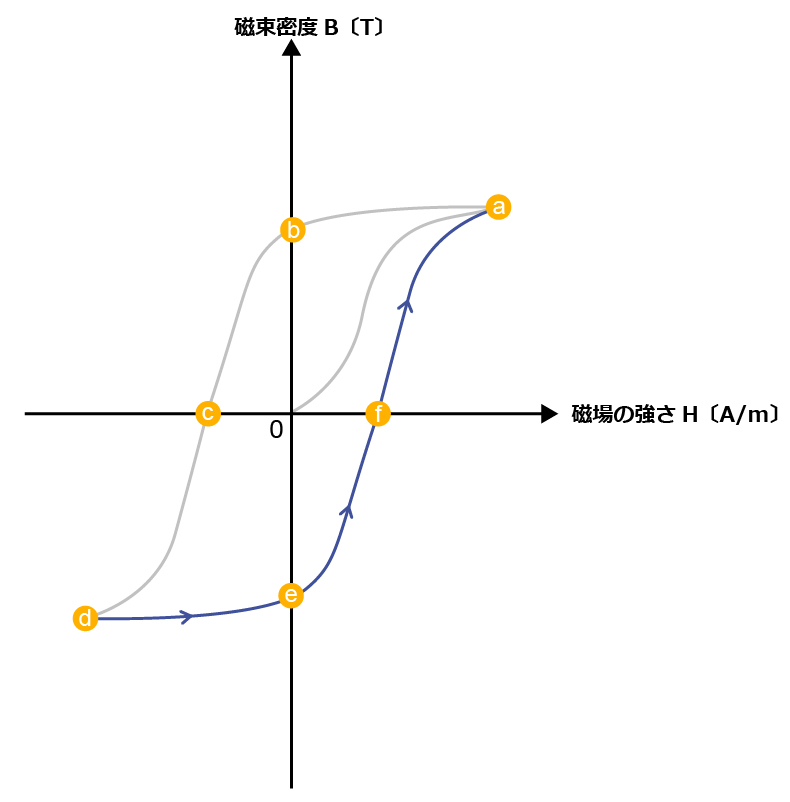

材料が磁化していない状態から飽和するまで磁場をかけ、飽和してから逆方向に磁場がゼロになるまで磁化力を減らしていきます。 そして、更にマイナス方向に飽和させた後、今度は、再びプラス方向へ磁化力を飽和するまでかけ続けると下図のような曲線が描かれます。

この曲線は、ヒステリシス曲線のほか、B-H曲線、B-Hカーブ、磁気ヒステリシス曲線、磁化曲線などとも呼ばれます。

ヒステリシス曲線の横軸は外部から与えられた「磁場の強さ(H)」を、縦軸は材料自体が磁化された強さの「磁束密度(B)」を表しています。

磁界が完全にゼロの状態(原点)から、磁場を加えると次第に磁束密度が増加し、点aまでのような曲線を描きます。 この曲線は初磁化曲線と呼ばれ、初磁化曲線上の任意の点と原点とを結ぶ線の傾きを透磁率μといいます。また、原点における磁化曲線の接線を初透磁率μiと呼び、最大の値をとる透磁率を最大透磁率μmと呼びます。

初透磁率μiが1.02以下であれば、磁石に付かないレベルであるため非磁性としても問題ありませんが、近年はよりシビアな値を求められることもありますので、用途によって個別設定が必要な場合があります。

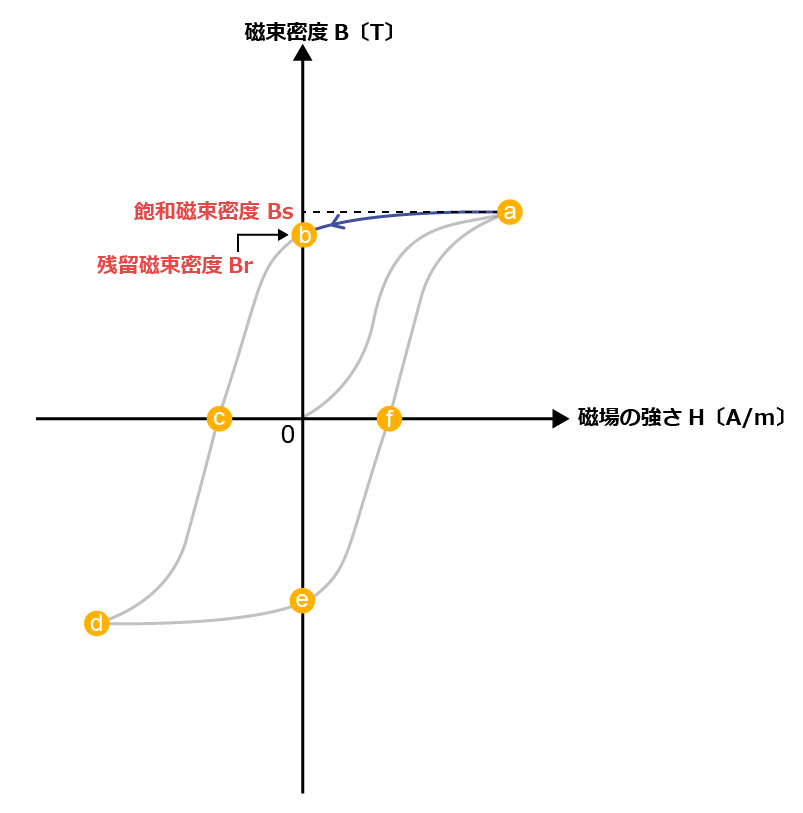

磁場を強くしていくと磁束密度の限界点(点a)達し、これを飽和磁束密度Bsと呼びます。

飽和磁束密度に達したら徐々に外部磁界を減少させ0にしていくとa→bのような曲線を描きます。外部磁界がゼロになっても磁化は残り、これを残留磁束密度Br(点b)と呼びます。

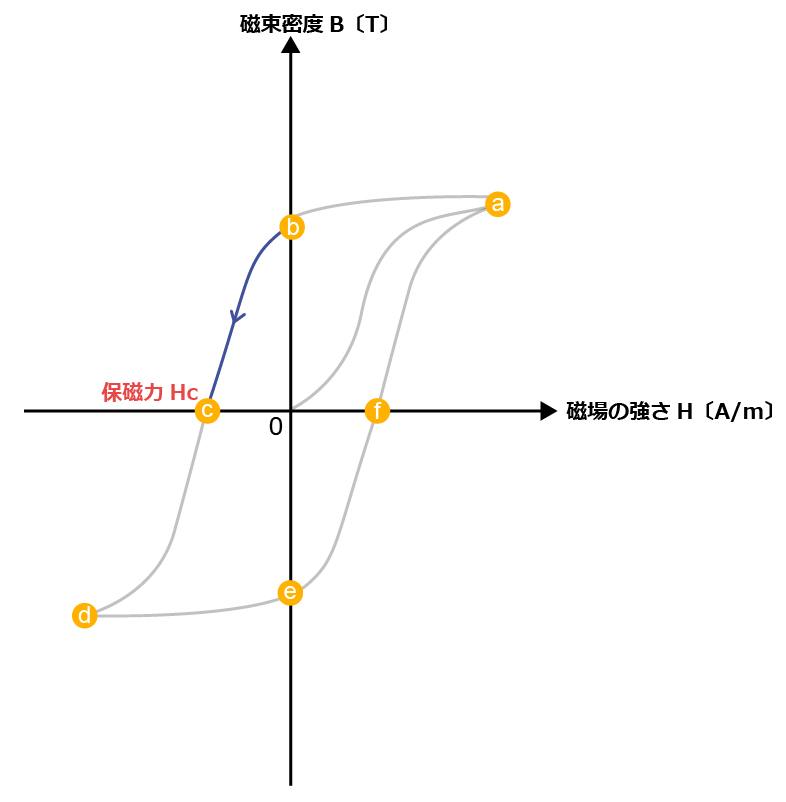

磁界がゼロに達したら、今までとは逆向きの磁界を磁束密度がゼロになるまでかけていくとb→cのような曲線を描きます。磁束密度がゼロになる際の外部磁場(点c)の強さを保磁力 Hc と呼びます。保磁力が大きいほど良い磁石といえ、永久磁石にはできるだけ大きな値を求められます。逆に保磁力が小さいほど良い軟磁性材料となります。

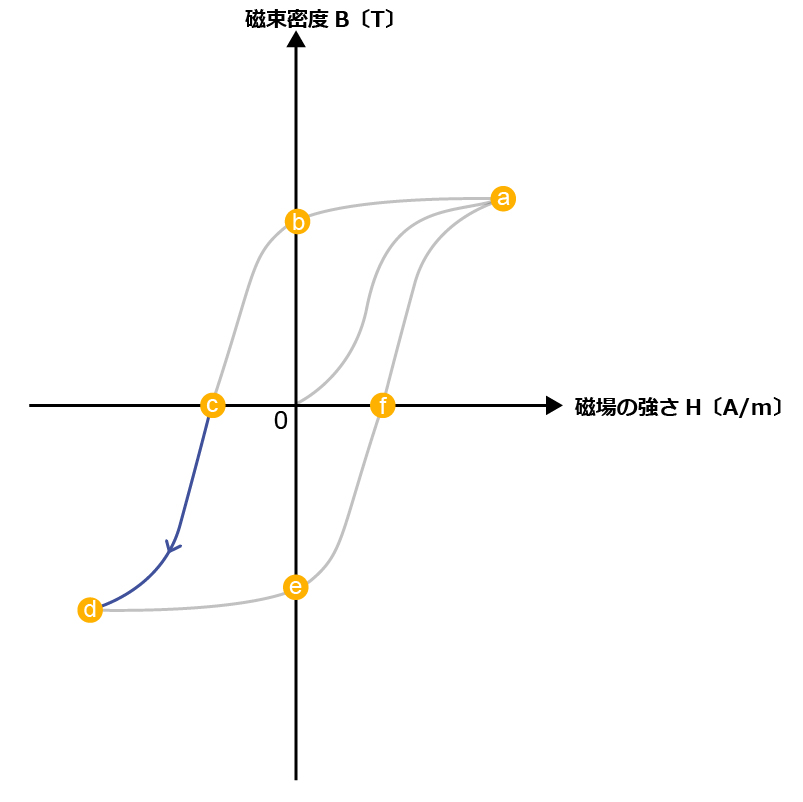

さらに逆方向に磁場をかけ続けると、磁束密度がこれ以上マイナス方向に大きくならない点(点d)に達します。

点dに達したら今度は正の方向に磁場をかけていくと、点e、点fを通り点aに達する曲線を描きます。以降は点a→b→c→d→e→f→a→・・・と、初回と同じ線をループする曲線が描かれ、このループ状の曲線をヒステリシスループと呼びます。

磁気特性の記号、単位は以下の通りです。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 磁気特性 | 記号 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| SI単位系 | CGS単位系 | ||

| 磁界の強さ | H | A/m | Oe |

| 磁束密度 | B | T | G |

| 保磁力 | Hc | A/m | Oe |

| 飽和磁束密度 | Bs | T | G |

| 残留磁束密度 | Br | T | G |

| 透磁率 | μ | H/m | 無名数 |

| 初透磁率 | μi | H/m | 無名数 |

| 最大透磁率 | μm | H/m | 無名数 |

※SI単位からCGS単位への変換は、1A/m=4π/103Oe(79.6A/m≒1Oe)、1T=104Gとなります。

※単位の読み方:A/m(アンペア毎メートル)、H/m(ヘンリー毎メートル)、T(テスラ)、G(ガウス)、Oe(エルステッド)

磁気特性の測定方法はいくつかあり、材質や目的によって使い分けられます。

以下によく利用される測定方法をご紹介いたします。

JIS C2550-1「電磁鋼帯試験方法-第1部:エプスタイン試験器による電磁鋼帯の磁気特性の測定方法」で規定される試験方法です。

30mm×280~300mmの短冊状の試験片を井桁状に重ねて試験します。

JIS C2556「単板試験器による電磁鋼帯の磁気特性の測定方法」で規定される試験方法です。

エプスタイン法とは異なり、少量の試験片で測定が可能です。

JIS C2504「電磁軟鉄」でも利用されている測定方法で、直流磁気試験はIEC60404-4によって行われます。

リング状に切り出した試験片に、磁束検出用コイルとして絶縁銅線を均等に巻いて試験します。

均一磁場中においた試料を一定の周波数・振幅で振動させ、試料近辺に配置した検出コイルに誘起される起電力を検出する測定方法です。

閉磁路を除く、開磁路における実使用環境に近い測定データを得られるため、当社ではこの方法を主として利用しています。

当社では上述のVSMによる磁気特性の受託測定を承っております。(磁気測定のみのご依頼、大歓迎です)

以下のようなお悩みや課題をお持ちの方は是非当社までご相談ください。

VSMによる磁気特性試験の方法やメリット及び受託測定については、こちらのフォームより資料をダウンロードしてください。

「電磁軟鉄SUY-1」をはじめ、当社独自技術で開発した強度や耐食性に優れる「電磁ステンレス鋼」など、軟磁性材料のラインナップはこちらのページでご確認ください。

加工をしても磁性を帯び難いステンレス非磁性ステンレス鋼のラインナップはこちらのページでご確認ください。

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ