金属エッチング加工とは?各方式の違いと発生しやすい不具合、その対策を解説

引張強さとは、材料の強度を示すパラメーターのひとつであり、材料に引張荷重を加え破断するまでに生ずる最大応力のことです。記号はRmで表されますが、Tensile Strengthの頭文字を取ってTSなどと表記されることもあります。

単位はMPaまたは、N/㎟となり、1MPa=1N/㎟です。

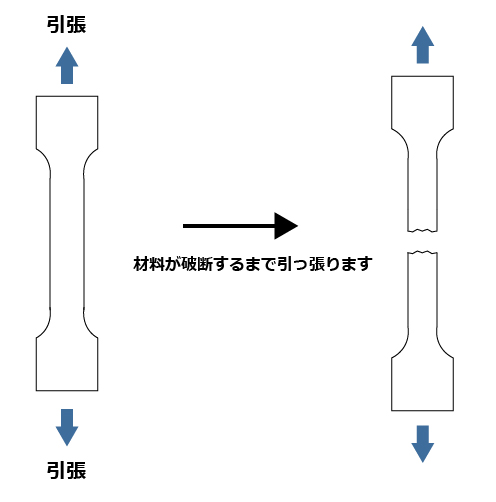

引張試験とは金属材料の強度評価によく利用され、材料の引張強度、降伏点、伸び、絞り などを測定する試験です。試験方法は、JIS Z 2241に規定されており、試験片はJIS Z 2201 「金属材料引張試験片」に規定されているものを使用します。試験機は万能試験機が多く用いられ、つかみ装置で試験片の軸方向にだけ力が加わるように所定の速度で引っ張ることで破断するまでの強さや耐力などを測定します。

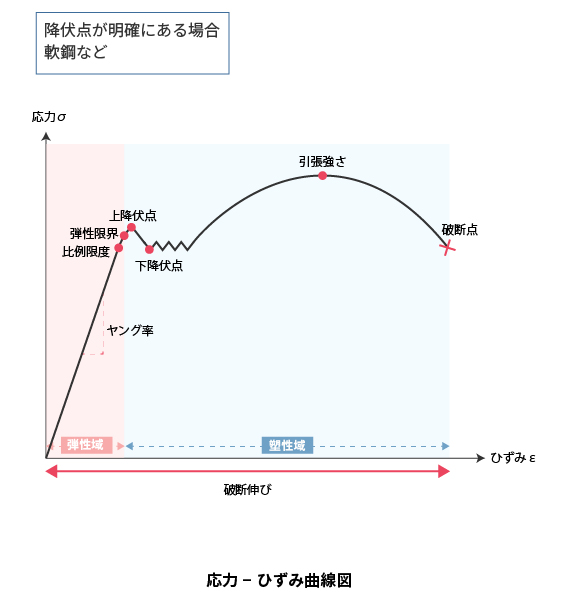

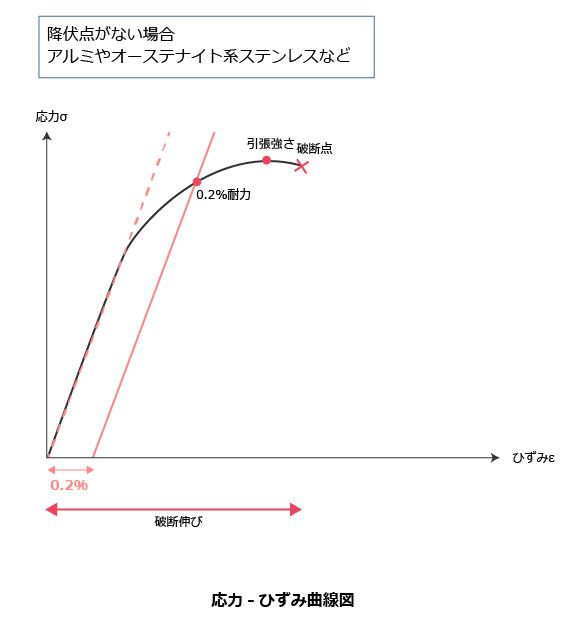

応力-ひずみ曲線とは、引張試験の全過程における試験片並行部の公称応力(Stress:縦軸)とひずみ(Strain:横軸)の関係を表した曲線です。応力-ひずみ曲線は、下記の図のように降伏点が明確に分かるものと、降伏点がないものがあり材料によって様々な形をとります。

応力ひずみ曲線からは以下のようなことが分かります。

応力-ひずみ曲線の弾性領域におけるグラフの傾きをヤング率(縦弾性係数)といい、ヤング率が大きいほど、材料をひずませるのに大きな応力が必要、つまり材料の剛性が高い(かたい)ことを意味します。

ヤング率を計算式で表すと、以下の通りです。

ヤング率の計算式

E=σ/ε

E:ヤング率[GPaまたはMPa]

σ:垂直応力[MPa]

ε:縦ひずみ

ちょこっとメモ

弾性域とは、材料に加えた荷重を取除いても材料が元の形に戻る領域のことです。反対に、材料に加えた荷重を取除いても形が元に戻らず、永久にひずみが残る領域のことを塑性域をいいます。

応力とひずみが比例関係にある範囲の最大応力値のことです。

材料に加えた荷重を取除いても材料が元の形に戻る領域の限界応力値のことです。

材料にある一定以上の力を加えるとひずみと応力の比例関係が終わり、ひずみだけが一気に増えていくようになる現象を降伏といい、降伏中の最大応力値を上降伏点といいます。上降伏応力の記号はReHで表され、単位はMpaまたはN/㎟です。また、一般的に降伏点というと上降伏点をさし、上降伏点が明確に表れるのは軟鋼など一部の金属のみとなります。

上降伏点が出てたあとにでてくる、降伏中の最低応力値のことです。

下降伏応力の記号ではReLで表され、単位はMPaまたは、N/㎟です。

明確な降伏点が現れないステンレス鋼やアルミなどについては、0.2%のひずみが生じた時点での応力を0.2%耐力と呼び、降伏点とみなしています。0.2%耐力の求め方は、0.2%ひずみ部分から応力ーひずみ曲線の弾性域における直線部分に対して平行な線を引きます。その平行線と応力ひずみ曲線が交わる点が、0.2%耐力となります。

記号はRp0.2で表されますが、降伏応力Yield StressのYSや降伏点Yield PointのYPなどと表記されることもあります。単位はMPaまたはN/mm2です。

試験中に試験片が耐えた最大試験力を試験片の原断面積で割った応力値です。

※降伏点が明確に表れる材料の場合、加工硬化が始まった(降伏点の終点)以降の最大試験力を取ります。

引張強さを超えると、ひずみが進行するにしたがって応力は低下していきます。

記号はRmで表されますが、Tensile Strengthの頭文字を取ってTSなどと表記されることもあります。単位はMPaまたは、N/mm2です。

材料が完全に分離した点です。材料が破断する際の荷重を、破断強さと云います。

試験中の任意の時点における、標点距離の増分を表したもで、試験前の標点距離に対しての百分率(%)で表わされることが多いです。一般的に引張試験の伸びは、破断後の永久伸びを標点距離に対して百分率(%)で表した「破断伸び」が使用されます。破断伸びの記号はAで表されますが、Elongationの頭文字をとってELなどで表記されることもあります。

ちょこっとメモ

応力値には公称応力と真応力と言われるものがあります。

試験片平行部の体積が一定の条件下では、真応力は次の式で表されます。

σ=R(1+e/100)

なお、通常引張強さや耐力には公称応力が使用されます。

以上、引張強さ、引張試験、応力-ひずみ曲線図についてでした。

S-S曲線と似た言葉にS-N曲線もあります。

S-N曲線は、縦軸に応力振幅:S(Stress)、横軸に破壊までの繰返し数:N(Number)で描いたグラフであり、疲労特性を測定する際に得られます。S-N曲線については、以下のページに詳しい情報が載っていますので併せてご確認ください。

⇒疲労強度とは?S-N曲線はどうやって見るのか?

当社では、引張試験の測定はもちろん、JIS規格と異なる範囲やより狭い規格範囲での保証も可能です。

JIS規格品ではご満足いただけない方は是非当社まで、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

また、各種金属材料の引張試験のデータが掲載されたテクニカルガイドは、以下よりダウンロード頂けます。

ぜひ、ご活用ください。

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ