金属エッチング加工とは?|各方式の違いと発生しやすい不具合、その対策を解説

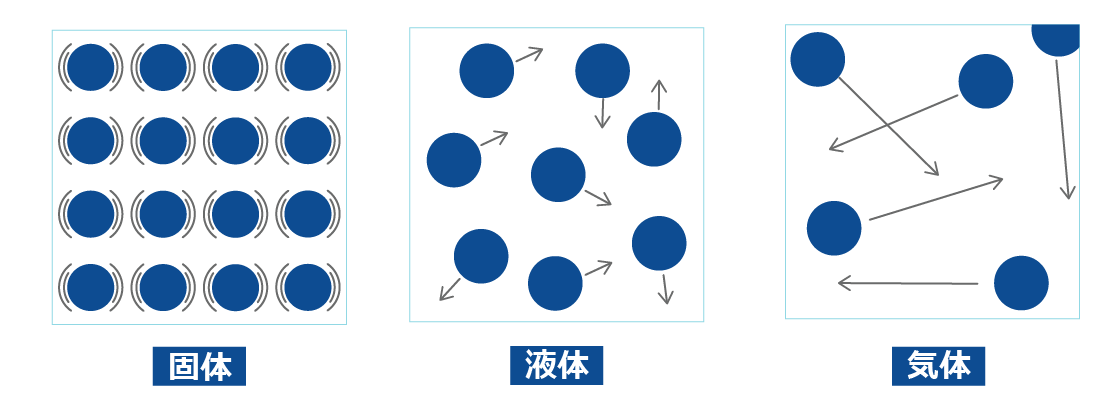

熱膨張とは、温度の上昇によって物体の体積や長さが膨張する現象のことです。材料によって熱膨張の度合いは異なりますが、固体、液体、気体のすべての状態で発生します。

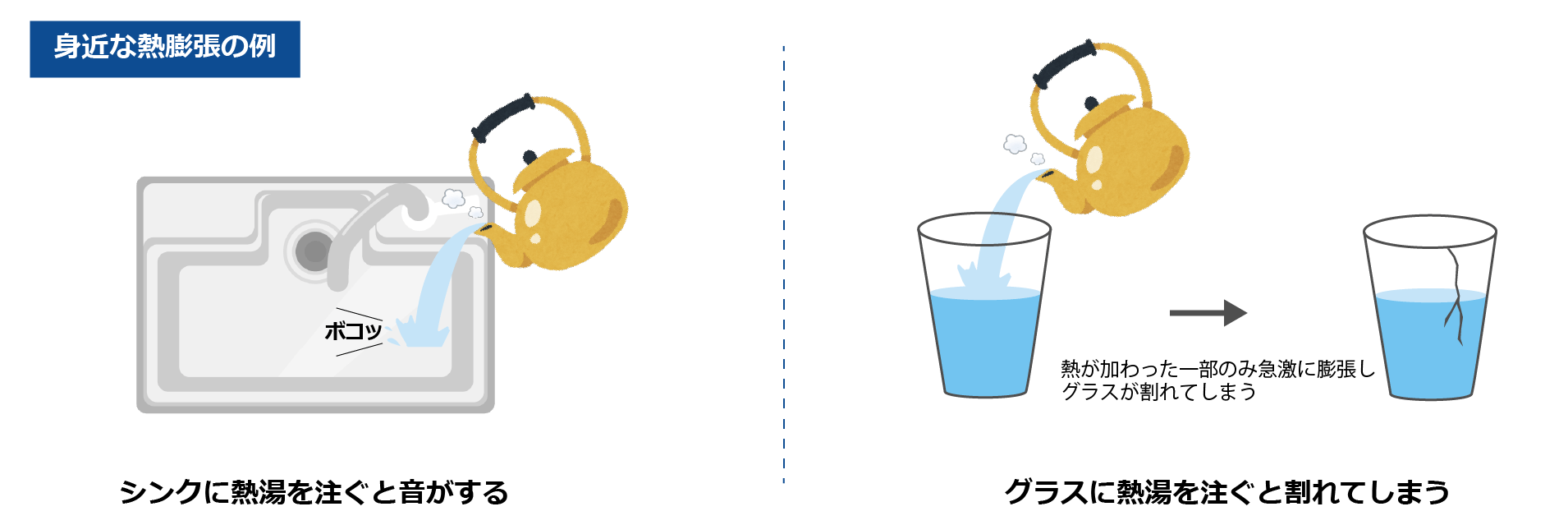

熱膨張の身近な例としては、キッチンのシンクに熱湯を流すと「ボコッ」と音がすることが挙げられます。

これは、熱が加えられることでシンクの素材であるステンレスが急激な熱膨張を起こし、負荷に耐えられなくなったシンクが反りあがることにより起こる音となっています。

このほかにも、ガラスのコップに熱湯を注ぐと割れてしまう現象も熱膨張の身近な例として挙げられます。これは、熱湯により熱が加わったガラスの内側が膨張し、熱が加えられていない外側などの部分との間に歪みが発生することにより起こります。

このように、私たちの日常生活のなかに熱膨張が関連している現象は数多くあります。

物質を構成する原子は常に揺れ動いていますが、熱を加えると熱エネルギーが高くなり原子の振動幅がさらに大きくなります。

その結果、原子同士がぶつからないように間隔が広がり、物質の体積が増えていくのです。

密度の小さい気体のほうが、液体、固体に比べ原子が大きく動けるため、同じ圧力のもとでは一般的に熱膨張の度合いは、気体>液体>固体の順となります。

熱膨張は、線膨張と体膨張の2種類に分けることができます。

線膨張とは、温度の上昇により物体の長さが伸びる現象のことです。

線膨張の例として線路のレールが挙げられます。レールは継ぎ目がわずかにあいていますが、これは気温が高い夏場などは線膨張によりレールが伸びてしまうことを考慮し、歪みが発生することを防ぐ設計となっています。

線膨張係数とは、温度変化1℃あたりの物質の変形量と元の長さの比率のことです。金属材料で使用される熱膨張係数は、一般的に線膨張係数のことをさします。

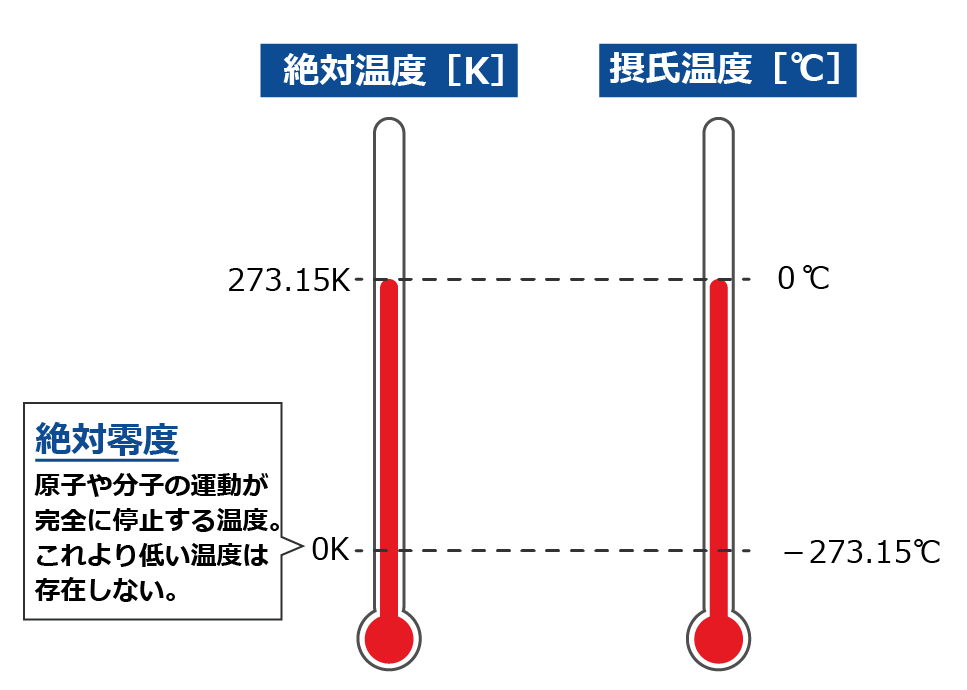

線膨張係数の単位は、毎ケルビン(/K)または毎℃(/℃)で、計算式は以下の通りです。

線膨張係数の計算式

α = (1/L) × (dL/dT)

(α:線膨張係数 L:物体の長さ dL:長さの変化量 T:物体の温度 dT:温度の変化量)

体膨張とは、温度の上昇により物体の体積が増える現象のことです。

体膨張係数とは、温度変化1℃あたりの物質の変形量と元の体積の比率のことです。体膨張係数の単位は、毎ケルビン(/K)または毎℃(/℃)で、計算式は以下の通りです。

体膨張係数の計算式

β= (1/V) × (dV/dT)

(β:体膨張係数 V:物体の長さ dV:体積の変化量 T:物体の温度 dT:温度の変化量)

※体膨張率βは、線膨張率αの約3倍の値となります。

ちょこっとメモ

K(ケルビン)とは、熱による原子、分子の振動が完全にとまる絶対零度を基準とした絶対温度の単位であり熱力学や物理学の分野で多く使用されています。

私たちが日常でよく使用する摂氏温度に換算すると、0℃=273.15Kとなり、Kと℃の温度間隔は同じなため、熱膨張係数の単位をKから℃に換算しても値は同一となります

熱膨張係数は材料毎に固有の値をとります。下記に主な金属材料の平均熱膨張係数を示します。なお、一般的に熱膨張係数は温度が上がるほど大きくなる傾向にあり、温度帯によって数値が若干異なりますが、ここでは代表値のみ記載いたします

| 材料 | 主要成分 | 平均熱膨張係数 10-6/K |

|---|---|---|

| アルミニウム | Al | 23.9 |

| ジュラルミン | Al-4Cu-Mg-Mn-Fe | 23.0 |

| 黄銅 | 60Cu-40Zn | 20.8 |

| りん青銅 | Cu-8Sn-0.2P | 17.8 |

| SUS304 | 18Cr-8Ni | 17.3 |

| 銅 (無酸素銅) | Cu | 17.0 |

| ベリリウム銅 | Cu-2Be-0.5Co | 17.0 |

| SUS301 | 17Cr-7Ni | 16.9 |

| 洋白 | 56Cu-18Ni-26Zn | 16.7 |

| SUS316 | 17Cr-12Ni-2.5Mo | 16.0 |

| SUS631(17-7PH) | 17Cr-7Ni-1Al | 15.3 |

| ニッケル | Ni | 13.3 |

| 鉄 | Fe-0.06C | 11.7 |

| 鋼 | Fe-0.8C | 11.0 |

| SUS430 | 18 Cr | 10.5 |

| SUS420J2 | 13Cr-0.3C | 10.3 |

| チタン | Ti | 9.0 |

| インバー | Fe-36Ni | 1.2 |

| スーパーインバー | Fe-32Ni-Co4 | 0.5 |

※当社テクニカルガイドより抜粋

⇒ テクニカルガイドのダウンロードはこちら

※こちらの情報は、ご利用者の判断と責任においてご利用ください

伸び量の計算式は以下の通りです。

伸び量の計算式

伸び量=線膨張係数 X 元の長さ X 上昇温度

上記の表を見てみると、SUS301 の熱膨張係数は16.9X10-6/Kとなっています。

よって、10K(10℃)温度が上昇した時の、300㎜のSUS301 の伸び量を計算すると

16.9X10-6X 300 X 10 =0.0507

すなわち、10℃の変化で300mmのSUS301が300.0507㎜へと変化することになります。

以上、熱膨張について解説いたしました。 温度変化の大きい環境で使用する場合や、精密部品として使用する材料などについては熱膨張係数を考慮した材料の選定が必要となってきます。

材料の選定に関してお困りごとや疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ