金属エッチング加工とは?各方式の違いと発生しやすい不具合、その対策を解説

この記事では、電磁ステンレス鋼の軟磁気特性とオーステナイト系ステンレス鋼の耐食性を併せ持つ

高耐食軟磁性ステンレス鋼 TDS-J™ をご紹介しています。

近年、地球温暖化などの環境問題が議論されるようになり、エネルギー消費機器の高効率化が求められるようになってきました。

それに伴い、省エネ機器や電気自動車などの普及が進み、従来軟磁性材料があまり使われなかった分野にも軟磁性材料が使用されるようになり、軟磁性材料に求められる要求特性にも変化が出てきました。

その一つが耐食性です。

軟磁性材料は錆びやすいものが多いため、用途によっては耐食性が課題となることがあり、それに伴い当社へのご相談も増えてきました。

では、なぜ軟磁性材料は錆びやすいという問題を抱えているのでしょうか?

この記事では、なぜ軟磁性材料は錆びやすいものが多いのか? 主な軟磁性材料を例に説明いたします。

※本記事では発生する現象を「錆び」、現象により発生した物質を「サビ」と表現いたします。

皆さんは “錆び” と聞いて何をイメージしますか?

“錆び” と言えば “鉄” で、錆びて欲しくない用途にはステンレス鋼を使う、と連想される方が多いと思います。

鉄が錆びると写真のように外観が赤色(茶色)に著しく変化するため、錆び=外観が悪くなるというイメージが強いと思いますが、実は “錆び” を国語辞典で調べると「空気に触れた金属の表面に生ずる酸化物または水酸化物など」と記載されており、外観の変化に関わらず、表面が空気に触れて酸化物や水酸化物が形成された場合は、錆びが発生したことになります。

さて、錆び=鉄のイメージが強い錆びですが、錆びは鉄以外の金属でも発生するのでしょうか。

錆びは鉄にだけ発生する現象ではなく、実はほとんどの金属で発生しています。

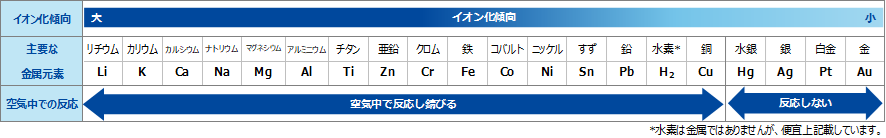

下表は主要な金属元素の空気中で錆び発生の有無をまとめたものです。左側にある金属元素(イオン化傾向が大きい)ほど錆びやすいことを表していますが、実は空気中で錆びが発生しないのは水銀、銀、白金(プラチナ)、金の4種類だけなのです。

このように、多くの金属で錆びは発生するにも関わらず、「錆びと言えば、鉄」の様なイメージを持ってしまうのは、他の金属のサビが、目視では判別し難かったり、見る機会が少なかったりするため、錆びるイメージがないからかもしれません。

一例として、銅(Cu)とアルミニウム(Al)の写真を掲載しますが、このように10円玉(Cu)の表面が青緑色に変色していたり、アルミサッシ(Al)に白い斑点が出ているのを見たことはないでしょうか。

実はこの2つもそれぞれ銅とアルミニウムの錆びによる現象なのです。

それでは錆びとはそもそもどのようなメカニズムで発生するのでしょうか。

錆びとは金属の「腐食」が引き起こす現象の一種です。

一般的に腐食とは、物質が腐ること、腐ることで形が崩れたりすることを言いますが、金属の腐食においては、金属が酸素や水分などと化学反応を起こし変質することを指します。

つまり、酸化反応と還元反応が発生することで、別の物質に変化することが金属の腐食であり、腐食の進行過程で金属が酸化して生成された物質(酸化物/水酸化物)がサビとなります。

サビは金属によって色が異なり、イメージし易いものでは、鉄は赤色(通称、赤サビ)、銅は青緑色(通称、青サビや緑青)、アルミニウムは白色(通称、白サビ)などがあります。

これらのサビは、外観が大きく変化するため、製品として悪い印象を持たれてしまいます。また、鉄の赤サビは剝がれやすく、内部まで進行すると鉄の減肉により強度が下がるため、脱落や破壊による不具合発生のリスクが高まります。

そのため、サビは多くのお客様を悩ませ、嫌がられるのです。

何かと悪い印象があるサビなので、サビの発生を抑えたいと思われている方も多いと思いますので、次項では、サビの抑制方法について解説していきたいと思います。

実は、サビを抑える方法は簡単です。

前述したようにサビは金属の酸化により生成されるため、金属が直接空気(酸素と水)と触れないようにしてしまえば良いのです。

例えば、金属材料の表面を塗装やめっき、酸化被膜などで覆ってしまえば金属と空気が直接触れないため、サビの抑制が可能になります。

あれ?酸化被膜って酸化物だからサビじゃないの?

と思われた方のために、ここで酸化被膜について説明したいと思います。

酸化被膜とは空気中の酸素と反応して自然発生する目視では見えないレベルの極薄い膜であり、金属と酸素が直接触れることを防いでくれる保護膜の役割を果たします。

金属表面に生成される酸化物/水酸化物がサビですので、酸化により形成される酸化被膜もサビといえますが、酸化被膜は保護膜としての役目をするため、あまり “サビ” とは言われません。

よって、本記事でも酸化被膜はサビとはせずに進めてまいります。

ちょこっとメモ

酸化被膜には、ステンレス鋼などに自然に発生する「不働態被膜」や製造段階で意図的に付ける「黒皮」や「黒染め」「ブルーイング」などがよく知られています。

前項では、アルミニウムやチタンは理論上、鉄より錆びやすい位置にいましたが、アルミニウムやチタンはこの「不働態被膜」が素早く緻密に自然形成されるため、使用上においては鉄より錆び難いとされています。

さて、これまで錆び(サビ)について詳しく説明してきました。

サビとは金属表面に生成される酸化物/水酸化物であることから、実はほとんどの金属で発生しているものです。しかし、一般的には鉄の赤サビが印象として強いため錆び=鉄とイメージしてしまうのです。

では、なぜ、軟磁性材料にはサビが発生しやすいのでしょうか?

続けて軟磁性材料とその種類についてご説明いたします。

軟磁性材料とは、磁場の変化に対して敏感に磁束の変化が現れやすい材料のことです。

磁性については以下の記事でも解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

関連記事|ステンレス鋼の磁性と強度の関係 ~高強度で非磁性なステンレス鋼はあるのか?~

関連記事|透磁率とは?比透磁率との違いやヒステリシス曲線の見方

一般的に軟磁性材料には、鉄やコバルト、ニッケルなどの磁性金属やこれらの合金が使われ、工業用では以下の様な種類がよく使われています。

鉄は他の金属と比べて非常に安価であり、優れた軟磁気特性を有しています。

そのため、軟磁性材料は鉄をベースとした金属材料の開発が多くなされてきたのですが、前述の通り、鉄は錆びやすいため、使用や設計に当たっては注意が必要となってきます。

下表は各軟磁性材料の特徴をまとめたものとなりますが、軟磁性を有する材料は鉄の含有量が高いため、いずれにおいても空気中での錆びのリスクがなくせません。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 分類 | 成分系 | 特性比較 | 結晶構造 | 代表鋼種 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 耐食性(固溶化状態) | 磁束密度 | 透磁率 | 価格 | |||||

| 電磁軟鉄 | Fe | × | 空気中で容易に錆びる | ◎ | ○ | ◎ | BCC | SUY-0, SUY-1 など |

| 電磁鋼板 | Fe-Si | × | 空気中で容易に錆びる | ○~◎ | ○ | ◎ | BCC | Fe-1Si, Fe-3Si など |

| パーマロイ | 45Ni-Fe | ○ | Ni量が少ないと空気中でも錆びる | ○ | ◎ | × | L12(FCC) | パーマロイB など |

| 78Ni-Fe | ○ | △ | ◎ | × | パーマロイC など | |||

| パーメンジュール | Fe-Co | ○ | 空気中で錆びる可能性あり | ◎ | ○ | × | BCC | Fe49Co2V,Fe20CoVなど |

| 電磁ステンレス鋼 (フェライト系ステンレス鋼) |

Fe-Cr | ○ | 空気中で錆びる可能性あり | ○ | △~○ | ○ | BCC | SUS430, TDS-1 など |

耐食性のまとめ

では、もっと高い耐食性が必要な場合、どのような材料を選んだらいいのでしょうか?

当社では耐食性、軟磁気特性、価格においてバランスの取れた電磁ステンレス鋼を改良することで、お客様の不安を解消できないかと考えました。

これまで当社では電磁ステンレス鋼|TDS-1を提供してまいりました。

TDS-1は、一般環境下では錆びにくい材料のため、通常の用途であれば十分な耐食性を持っています。

しかしながら、軟磁性材料の用途拡大により、さらに厳しい環境下でも錆びない材料が欲しいというご要望が増え、それにお応えするため、当社では軟磁気特性と耐食性を兼ね揃えた高耐食電磁ステンレス鋼~TDS-J™~をラインナップいたしました。

TDS-J™は、通常の電磁ステンレス鋼と同等の軟磁気特性を有しながら、オーステナイト系ステンレス鋼SUS304と同等の耐食性を併せ持つ鋼種となっています。

しかも、コストに影響するようなニッケルやコバルトを含有していないため、価格が安定しています。

軟磁性材料の耐食性でお困りでしたら、ぜひ以下のリンクより資料をダウンロードください。

当社ではお客様のお悩みに合わせたご提案をしております。

お見積りやご相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ