曲げ加工の基礎知識│曲げの種類と発生しやすい不具合、その対策について解説

金属材料に関する全60Pの技術資料を無料でダウンロードいただけます。

材料選定に必要な特性データをはじめ、重量・⻑さ換算表や硬さ換算表など金属にかかわる方にオススメのお役立ち資料です。

⇒ 技術資料ダウンロードはこちらから

SUS304は、磁石に付かないと思っていませんか?

ステンレスの中でも汎用性の高さから様々な用途に使われることの多い「SUS304」。

SUS304が磁石に付かない(場合が多い)ことから、錆びにくいステンレスは非磁性と思われがちなのですが、実は磁石に付く(場合がある)のです。

この記事では、ステンレス鋼の磁性と強度の関係について解説いたします。

そもそも磁性とは何でしょうか?

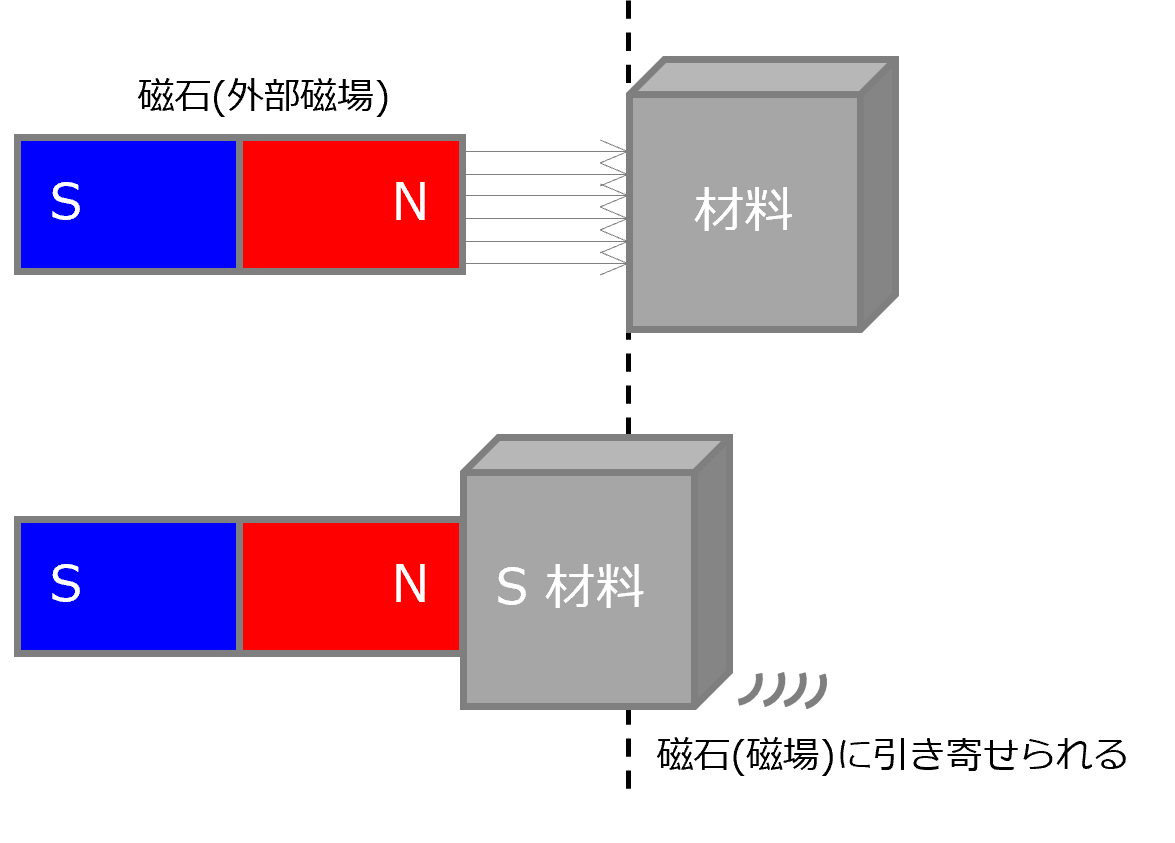

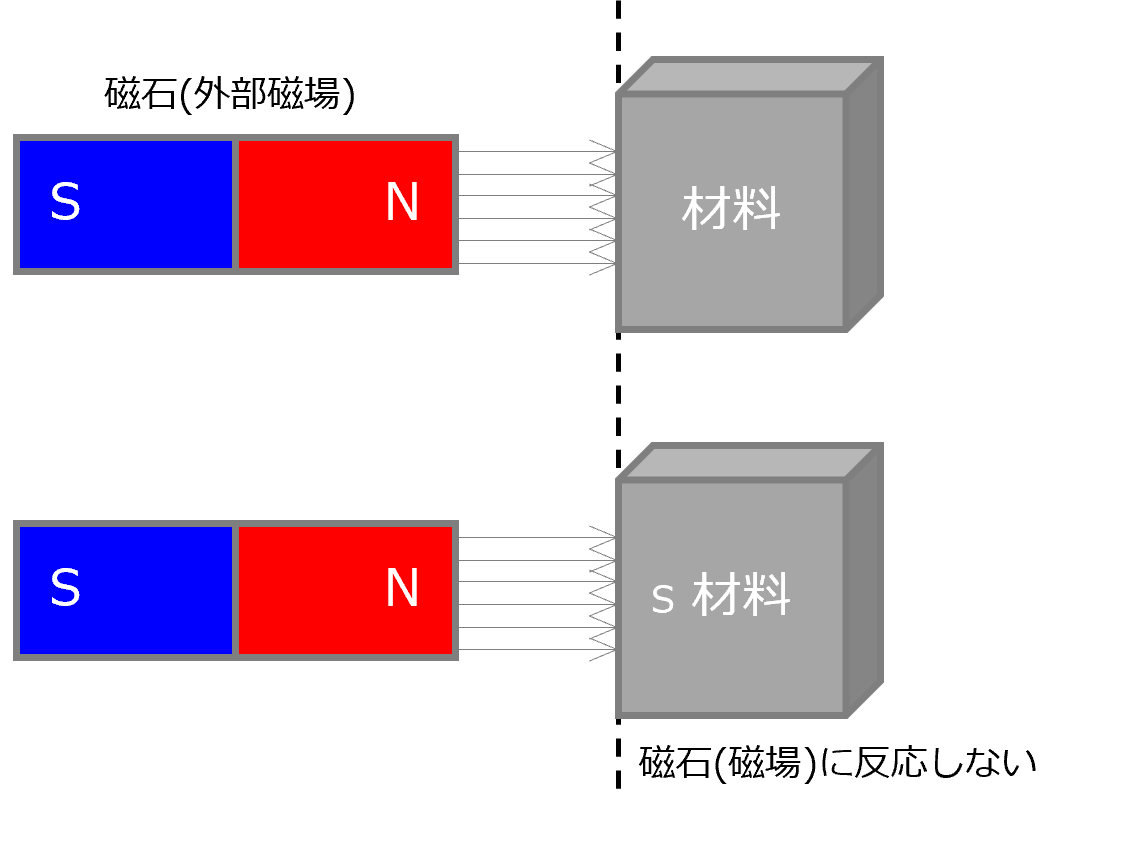

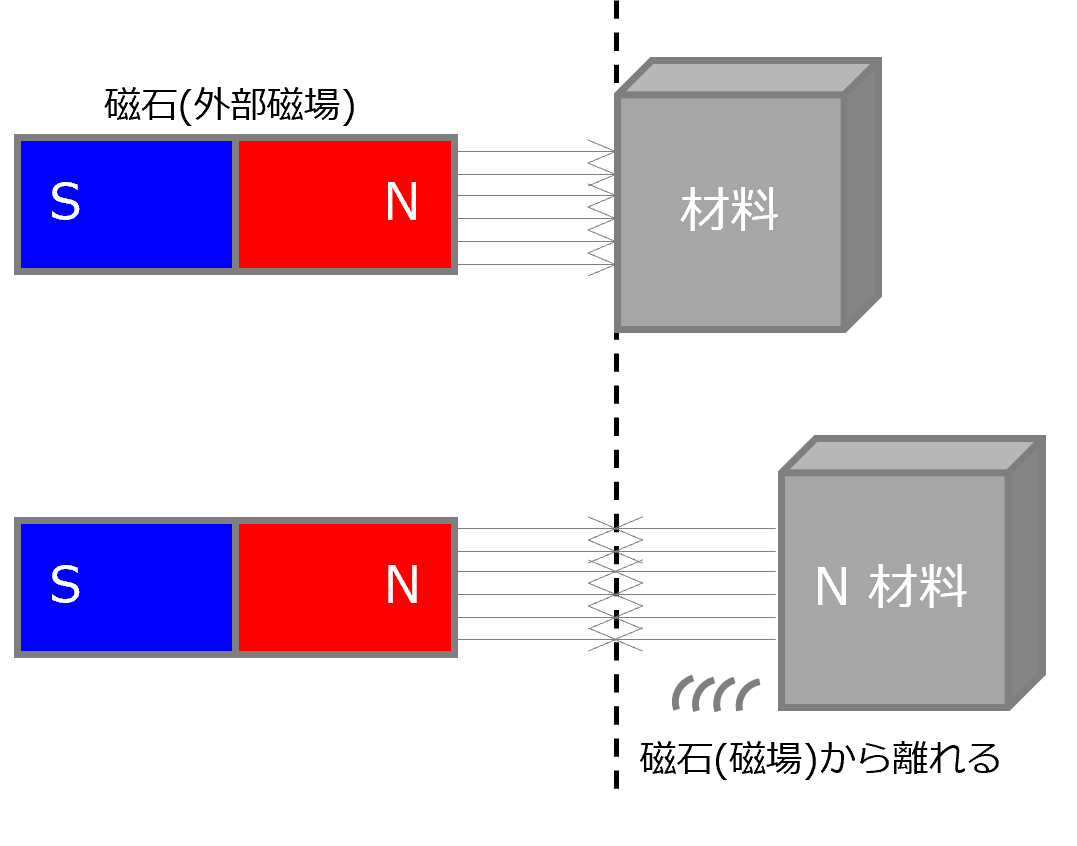

辞書には、「磁性とは、磁気を帯びた物体が示す種々の性質。また、磁界内で磁化される性質のこと。」と書かれており、金属材料においては、磁石を近づけると、引き寄せられたり、反発したりする現象が金属材料の磁性を表しています。

磁性は、その性質によって、大きく「強磁性」「常磁性」「反磁性」の3種類に分けられ、磁石に引き寄せられる強磁性は「磁性体」、磁石に引き寄せられない常磁性および反磁性は「非磁性体」に分類されます。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 強磁性 | 常磁性 | 反磁性 |

|---|---|---|

| 外部から磁場(磁力)を付加すると、磁気を強く帯びる物質のことです。外部磁場をゼロにしても磁気が残ります。 | 外部から磁場(磁力)を付加すると、磁気を弱く帯びる物質のことです。磁石につくほどの磁力はなく、外部磁場をゼロにすると磁気はなくなります。 | 外部から磁場(磁力)を付加すると、外部磁場と反対の向きに磁気を帯びる物資のことです。外部磁場をゼロにすると磁気はなくなります。 |

| 例として、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)などがあります。 | 例として、Al(アルミニウム)、Cr(クロム)、Mo(モリブデン)、Ti(チタン)などがあります。 | 例として、Cu(銅)、Ag(銀)、Au(金)などがあります。 |

|

|

|

| 磁石に引き寄せられる=磁性体 | 磁石に引き寄せられない=非磁性体 | |

さらに、磁性体は「硬磁性体」と「軟磁性体」に分けられ、使われる用途や目的によってどちらの材料が求められるかが変わってきます。

上述で、磁石に引き寄せられる磁性体は、「硬磁性体」と「軟磁性体」があり、用途や目的によってどちらの材料が求められるかが変わると説明いたしました。

ここでは「硬磁性体」と「軟磁性体」の違いについてを説明いたします。

まず、硬磁性体と軟磁性体の違いを説明する前に、材料の磁気特性を構成する4つの指標を紹介します。

磁気特性を評価する方法は複数ありますが、どの方法で評価しても必ず目にするものがあります。

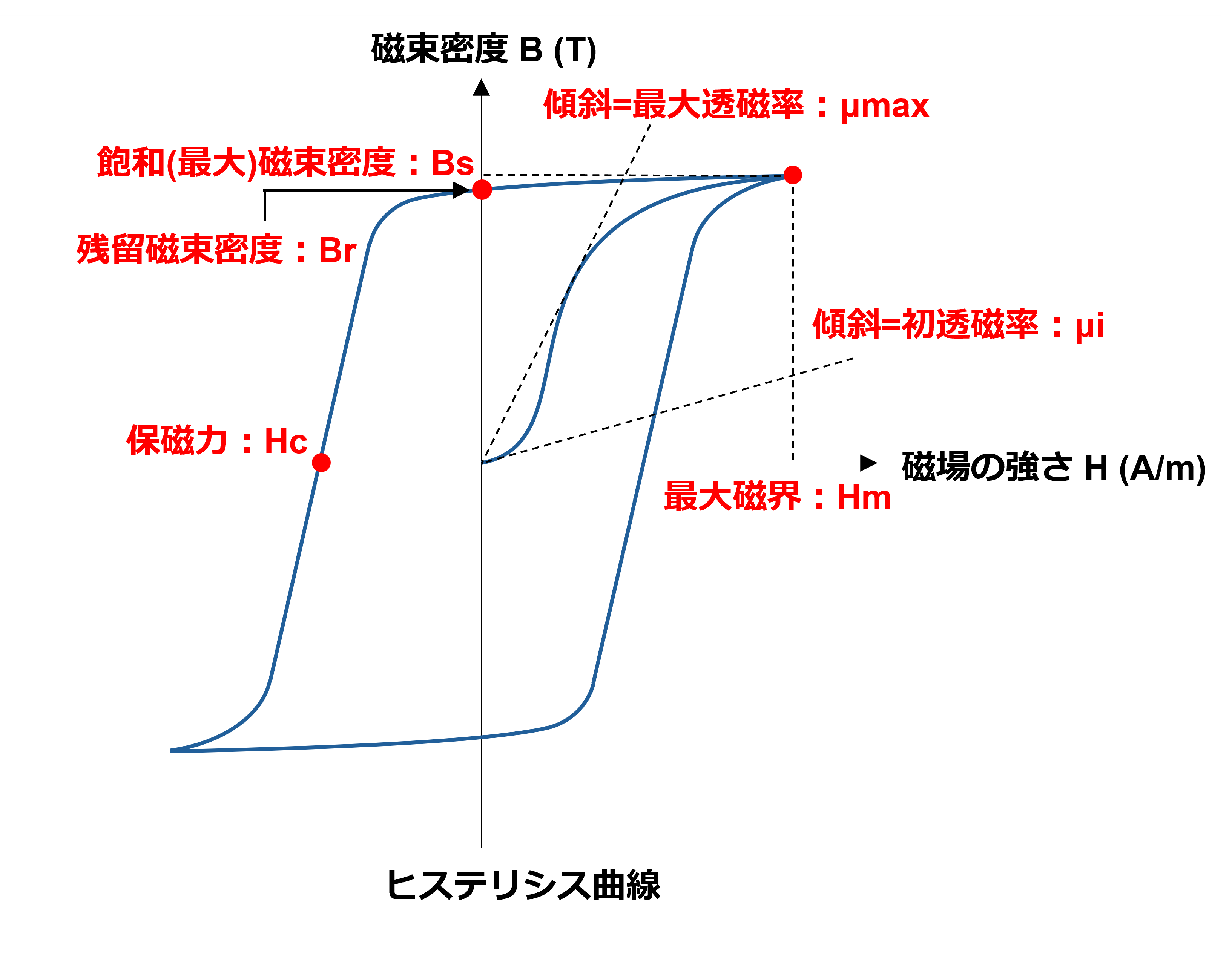

それはヒステリシス曲線(B-H曲線とも言います)です。

ヒステリシス曲線とは、外部磁場を付加した時に材料の磁性がどのように変化したかを示しており、右図の様なグラフとなります。

ヒステリシス曲線についての詳しい説明はこちらでも紹介していますので、併せてお読みください。

関連記事|透磁率とは?比透磁率との違いやヒステリシス曲線の見方

このヒステリシス曲線から得られる値のうち、以下の4つの指標が重要になります。

この4つの指標を知ることで、その材料が持つ磁性の理解に一歩近づくことができます。

「硬磁性体」と「軟磁性体」…。

名前から想像すると材料そのものが「硬い」「軟らかい」と思ってしまいますが、実はそうではありません。

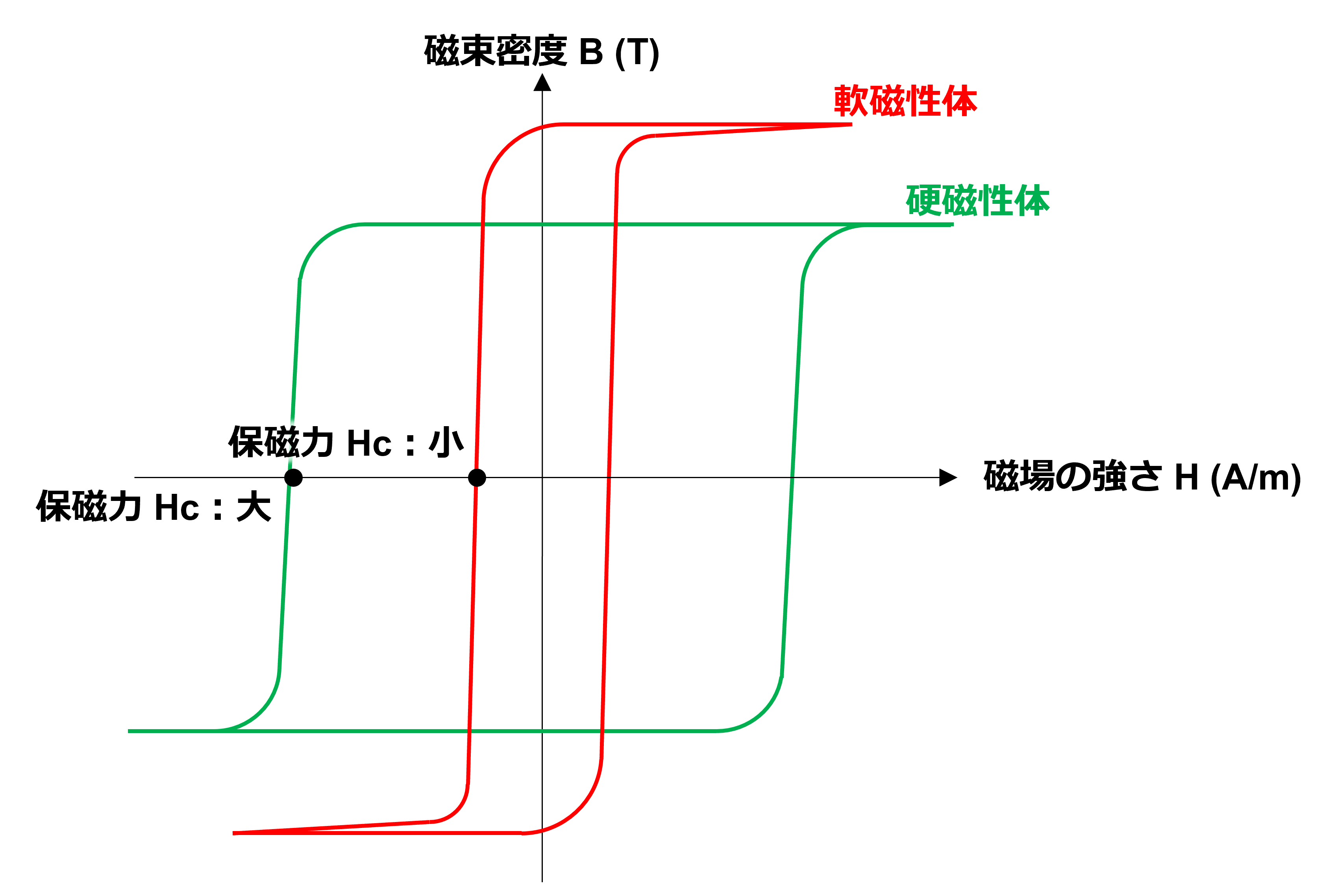

磁性体でいう「硬い」「軟らかい」は、外部磁場に対する材料の磁化の応答性のことを指し、以下の様な特徴がみられます。

硬磁性体は、磁場の変化に対して磁束の変化が現れずらい(=応答が硬い)ため、右図の緑の曲線のようになります。 硬磁性体の代表的なものは永久磁石ですが、外部磁場を取り除いても大きな磁化が残っていることや残留磁化をゼロにするのに大きな逆磁場を要することが要求特性となることから、以下の指標が重要視されます。

【重要視される指標】

残留磁束密度が大きく かつ 保磁力が大きい

軟磁性体は、磁場の変化に対して敏感に磁束の変化が現れやすい(=応答が軟らかい)ため、右図の赤の曲線のようになります。

軟磁性体はモータやトランスなど高速で磁気反転するデバイスなどで使われることが多く、外部磁場にすぐに反応することが要求特性となることから、以下の指標が重要視されます。

【重要視される指標】

飽和磁束密度が大きく かつ 保磁力が小さく かつ 透磁率が大きい

鉄(Fe)やコバルト(Co),ニッケル(Ni)など磁性金属は一般的に軟磁性体に分類されます。

このようにヒステリシス曲線の違いで硬磁性体と軟磁性体を分類できることが分かりました。

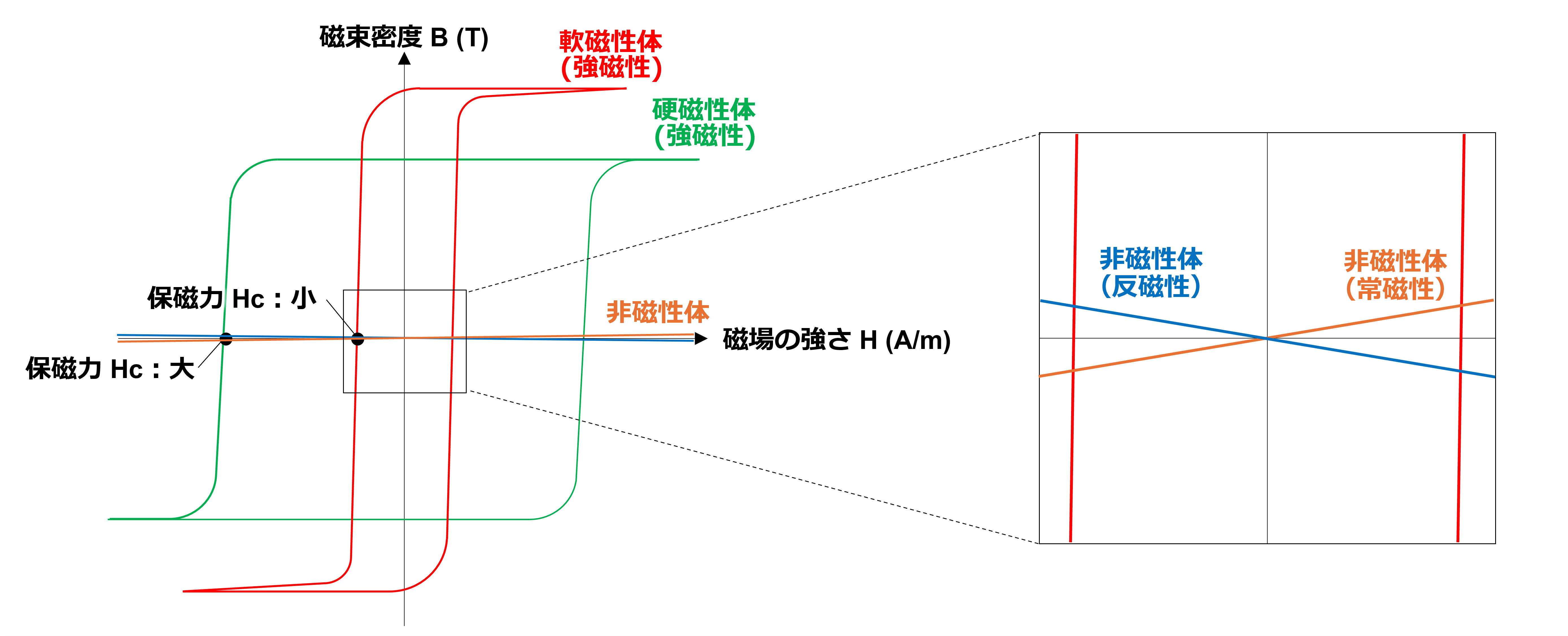

では、非磁性体については何が重要視されるのでしょうか?

非磁性体は、外部磁場により磁化されにくい(=透磁率が小さい)ことが重要となります。

一般的に透磁率が1.020(12.8×10-7H/m)よりも小さければ非磁性とされています。

ヒステリシス曲線においては、磁場が変化しても磁束密度がほとんど変わらないため、下図のようにX軸と重なるような直線形を描きます。さらに、0点付近を拡大すると常磁性と反磁性で以下の様な特徴が見られます。

非磁性体は磁化量が小さいことが重要なため、以下の指標が重要視されます。

【重要視される指標】 飽和磁束密度が小さく かつ 透磁率が小さい

これまで磁性体の種類や指標について説明してきましたが、話をステンレス鋼に戻しましょう。

冒頭ではSUS304の磁性について軽く触れさせていただきましたが、ここでは複数の種類のステンレス鋼について解説していきます。

これまでの説明から、 「ステンレス鋼は鉄(Fe)がベースの金属だから軟磁性体じゃないの?」 「材料によって磁性体と非磁性体は決まってるんじゃないの?」と思われた方もいると思います。

実はステンレス鋼は軟磁性体と非磁性体のどちらにも姿を変えることができるのです。

これは、化学成分や加工により金属組織がオーステナイトやフェライト、マルテンサイトなどの複数の形態に変化(変態)するためです。

下表は主なステンレス鋼の分類と特徴をまとめたものです。

まず、成分系によって溶体化焼鈍状態における金属組織が決まり、その組織によって磁性体、非磁性体に分かれます。

固溶化焼鈍状態でフェライト組織であるFe-Cr系のステンレス鋼(フェライト系、マルテンサイト系)は軟磁性となり、SUS304に代表されるFe-Cr-Ni系のステンレス鋼(オーステナイト系)は、オーステナイト組織のため非磁性となります。

しかしながら、オーステナイト系ステンレス鋼は下表のとおり、冷間加工により非磁性から軟磁性に変化するので注意が必要です。

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 分類 | 成分系 | 固溶化状態の組織 | 固溶化状態の磁性 | 加工による組織と磁性の変化 | 特徴 | 代表鋼種 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| フェライト系ステンレス鋼 | Fe-Cr | フェライト | 軟磁性 | フェライトのまま ➡軟磁性のまま |

・常温でフェライト組織(軟磁性)です。 ・優れた加工性と軟磁気特性を持ちますが、高強度化すると軟磁気特性が低下します。 |

SU430, FS-1など |

| オーステナイト系ステンレス鋼 | Fe-Cr-Ni | オーステナイト | 非磁性 | 冷間加工により オーステナイト+マルテンサイト ➡軟磁性に変化 |

・固溶化熱処理状態ではオーステナイト組織(非磁性)です。 ・加工によりオーステナイトからマルテンサイトに組織変態します。 ・加工硬化と組織変態が合わさり、非常に⾼い強度が得られます。 ・マルテンサイト組織に変態することにより、軟磁性体に変化します。 |

SUS301, SUS304 など |

| マルテンサイト系ステンレス鋼 | Fe-Cr-C | フェライト | 軟磁性 | 焼入加工により マルテンサイト+オーステナイト ➡軟磁性(固溶化と比較しやや弱くなる) |

・フェライト系ステンレス鋼より加工性に劣りますが、焼入れによってマルテンサイト組織に変態し非常に高い強度が得られます。 ・当社出荷状態の耐食性はステンレス鋼中で最も劣ります。 |

SUS420J2 |

オーステナイト系ステンレス鋼は、加工によって非磁性相であるオーステナイト鉄から磁性相であるマルテンサイト鉄に変化するためです。

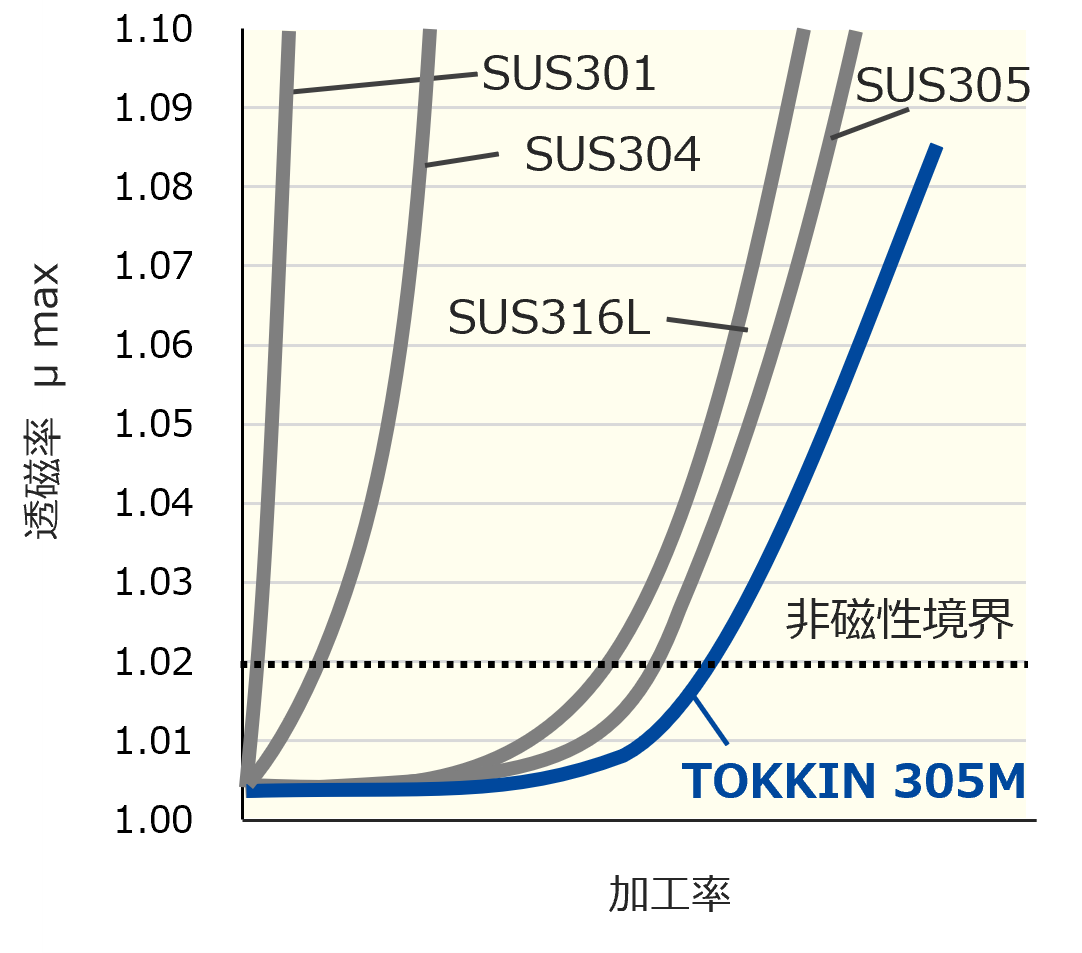

一般的に非磁性ステンレス鋼として販売されているSUS316Lや当社独自鋼種TOKKIN®305Mもグラフのように加工率上昇(強度UP)に伴い、透磁率が上昇し軟磁性体に変化します。

つまり、これらの鋼種を使う場合、鋼種によって程度の差はありますが「高強度」か「非磁性」、どちらかを犠牲にせざるを得ないのです。

それでは、高強度で非磁性体のステンレス鋼は存在しないのでしょうか?

昨今の電子部品業界では軽量化のために、材料の厚みを薄くするニーズが高まっています。

そのニーズに応えるために材料を高強度化せざるを得ないのですが、高強度化したステンレス鋼は磁性体となるため、外部磁場により磁化してしまったり、磁化による発熱で製品に不具合が発生するなどの課題がありました。

この課題を解決するため、以下の様な代替材料を選定するも、また別の課題が浮上し、納得できる材料が見つからないというお客様も多くいらっしゃいます。

| 選定材料 | メリット | 課題 |

|---|---|---|

| 銅合金 | 加工をしても非磁性を維持 | 強度が足りない |

| ニッケル合金 | 強度が高く、加工しても非磁性を維持 | コストが高く、価格が安定しない (ニッケル相場の影響を受ける) |

当社ではそんなお客様の声に応えるべく、高強度非磁性ステンレス鋼の取扱いをしています。

硬さ500HVを超える極めて高い強度に加え、この強度でも透磁率1.003を維持するステンレス鋼が提供可能です。

しかも、ステンレス鋼なので、ニッケル合金の様な大きな価格変動はありません。

関連製品|高強度非磁性ステンレス鋼TNM-1

「高強度非磁性ステンレス鋼」にご興味のある方は、ぜひリーフレットをご請求ください。

また、当社ではお客様のお悩みに合わせたご提案をしております。

お見積りやご相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

精密金属材料メーカーとして80年以上の実績を持つ特殊金属エクセルが運営。

長年培った知見や日々寄せられるお客様からのご相談を元に、技術開発と営業が連携してお客様の疑問や課題解決に役立つ情報を発信しています。

最新記事

タグ