電気抵抗を分かりやすく解説│抵抗が生じる原因や金属の電気抵抗率一覧

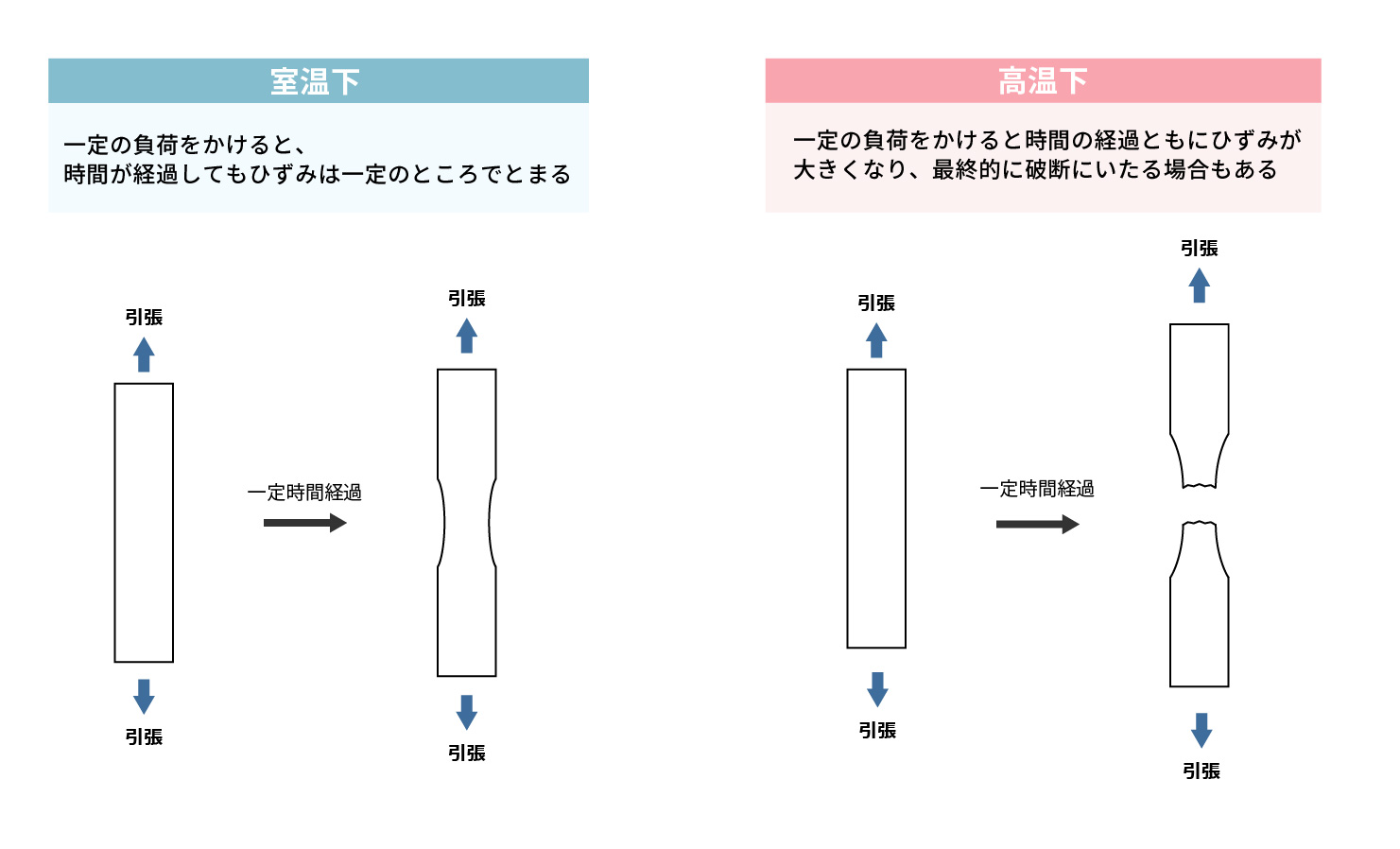

常温下では、金属に一定の荷重をかけるとひずみは一定のところでとまります。

しかし、高温化においては、金属に一定の荷重をかけると時間の経過とともにひずみが大きくなり、時には破壊に至ります。

この現象を、クリープ現象といい、クリープ現象によって破壊に至ることをクリープ破壊といいます。ちなみに、クリープ現象は金属以外にもプラスチックやコンクリートなどにおいても発生しますが、金属の場合一般的に絶対温度(K)での融点の約1/2以上の高温で発生すると言われています。

また、一定温度下で規定したクリープ速度を生じる応力をクリープ強さやクリープ強度といい、クリープ速度は一般的に1000時間(約42日)で1%、0.1%、0.01%のひずみを生じる速度をいいます。

ちょこっとメモ

クリープ現象のクリープは英語で「Creep」と表記し、忍び寄る、こっそり近づくといった意味をもちます。材料がゆっくりと、忍び寄るように変形していくことからこの名前がついています。

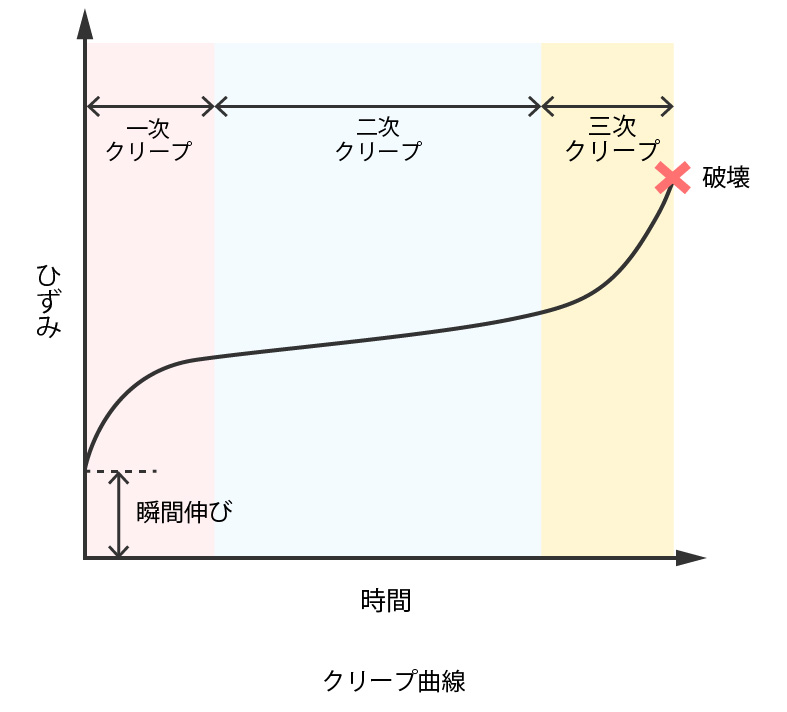

以下のように横軸に時間、縦軸にひずみの量をとり時間の経過とひずみの関係を表した曲線をクリープ曲線といいます。クリープ曲線は、以下の3つの段階に分けることができます。

遷移クリープとも呼ばれる領域です。

急速にひずみが起こり、その後時間の経過とともにひずみの度合いが小さくなります。これは、応力を加えると初めに移動しやすい転位が容易に動き、次第に動きやすい転位の数が減少していく枯渇現象と、変形によって転位密度が増して互いに絡み合って次第に動けなくなってゆく加工硬化との合成効果によるもので、このために一定の応力のもとでは次第に変形速度が遅くなるものと考えられています。

※転位や加工硬化についてはこちらの記事も参考にしてください。

定常クリープとも呼ばれる領域です。

1次クリープよりひずみの速度は緩やかになり、ひずみの速度が一定となります。この段階は、加工硬化と過熱による回復のつりあった状態と考えられています。 1次クリープ(遷移クリープ)の末期で絡み合った転位も、応力が加えられているため次第にすべり面上を移動して正負の転位が一緒になって消失したり、空格子が働いて転位を消滅させる一方で変形のために転位は増殖し、両者がつりあった状態を考えられます。

加速クリープや破壊クリープとも呼ばれます。

急激にひずみが進行し、短時間で破断にいたります。この段階では主に試料の局部収縮とクリープ過程中に何らかの破壊の原因となる条件が発生するためと考えられています。

高温または短時間クリープ試験では局部収縮を始めると単位断面積当たりの応力が急激に増加することも一つの原因とされており、この場合は一般的に粒内延性破壊の形態となります。しかし、長時間クリープでは一般的にはほとんどくびれを生じない粒界脆性破壊となり、この場合、粒界に沿って小さな穴やクラックが並んだ破面となることが特徴です。

クリープ試験とは、一定の温度下において試験片に一定の負荷をかけ、時間とともに変化するひずみを測定する試験です。

この結果から前述のクリープ曲線及びクリープ強さを求めることができます。試験を行うことで、ある温度化における材料の寿命や耐久性を調べることができ、発電所や原子炉といった高温化で使用される材料にとっては非常に重要な試験となっています。

代表的なクリープ試験には、以下のようなものがあります。

最も一般的なクリープ試験の方法です。

一方向から引張る「単軸試験」が最も主流ですが、二軸や三軸の方向から引っ張る引張試験も存在します。破断するまで引張り、破断するまでの時間や伸び、ひずみを記録します。

試験片に圧力をかけ行うクリープ試験であり、破断するまでの時間や応力、ひずみを記録します。

圧縮クリープ試験は、一般的に引張試験で使用する試験機に引張負荷を圧縮負荷に変換できる治具備えて使用します。金属材料のほかに、コンクリートなどで実施される試験であり、JIS A 1157にコンクリートの圧縮クリープ試験方法が規定されています。

クリープ破断試験は、クリープラプチャー試験やストレスラプチャー試験などとも呼ばれます。

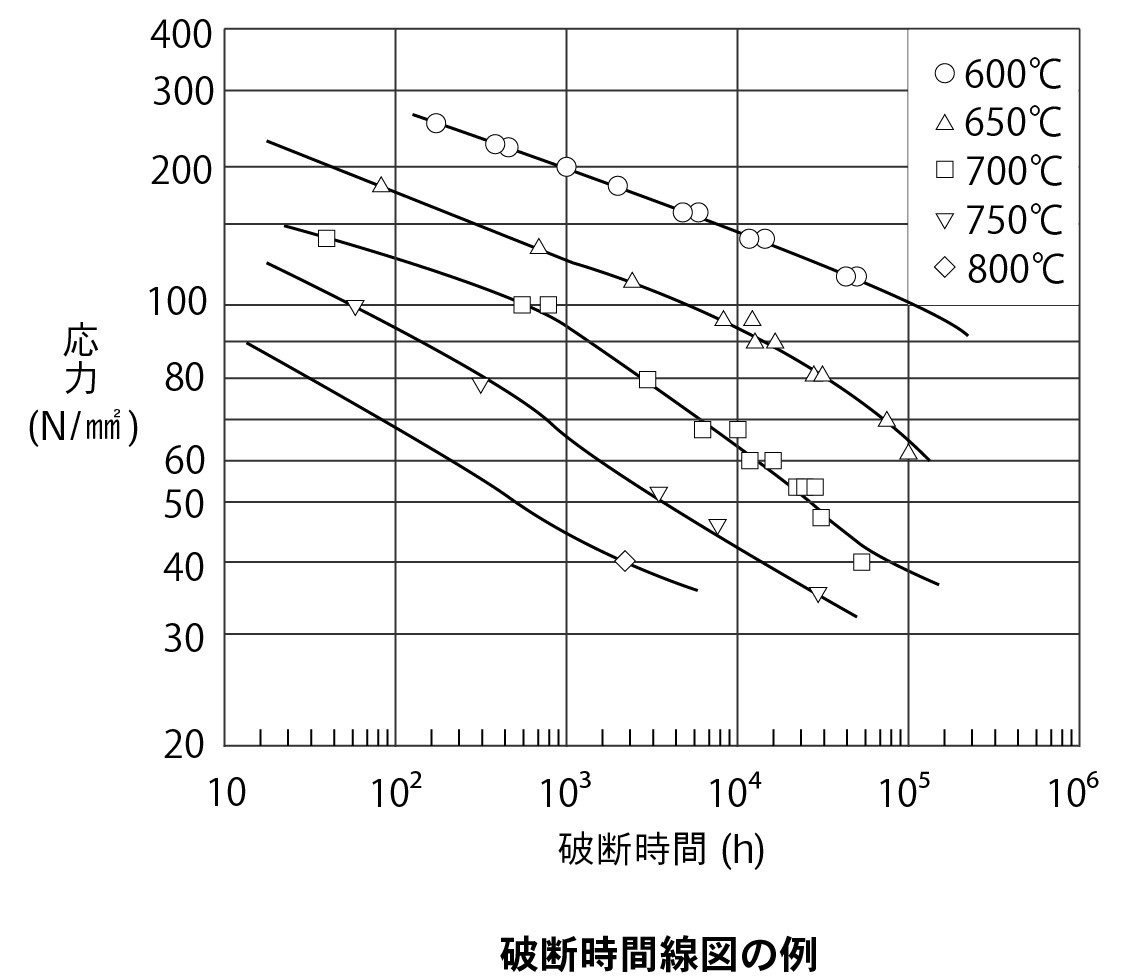

一定の温度化において、試験片に負荷をかけ、破断するまでの破断時間、破断伸び、破断絞りを測定します。この結果から、クリープ破断線図(応力ークリープ破断時間線図)やクリープ破断強さを求めることができます。複数の温度や荷重条件下での試験を行い得られたデータは、材料寿命の予測を調べる際などに用いられます。金属材料のクリープ破断試験の方法は、JIS Z 2271「金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法」に規定があります。

ちょこっとメモ

実は、クリープ試験には世界記録が存在し、日本の独立行政法人物質・材料研究機構(NIMS)がギネス記録を保持しています。 試験時間はなんと、約35万6463時間に及び、約41年(14,868日)に相当します。長時間のクリープ試験は、国内、海外ともに十分なデータがないため、この試験で得られたデータの幅広い活用が期待されています。

以上クリープ現象について解説しました。

クリープ試験と同じく材料の耐久力を測る試験には、疲労試験や、引張試験などがあり 以下の記事にて解説していますので、併せてご確認ください。

引張強さとは?引張試験や応力-ひずみ曲線(S-S曲線)の見方について

最新記事

タグ